リンパ浮腫の治療に取り組みながらも、常に感染への不安を感じていたり、小さな傷や赤みに過敏になったりしていませんか。

蜂窩織炎とは、細菌感染によって起こる皮膚の炎症です。赤み・腫れ・熱感・痛みが急速に表れ、発熱のような全身症状をともなう場合もあります。

リンパ浮腫のある部位は細菌感染が起きやすいうえ、炎症がむくみの悪化につながりかねないため、日頃からの予防が不可欠です。

本記事を通して蜂窩織炎についての理解を深め、自身での対策法を身につけましょう。

蜂窩織炎とは

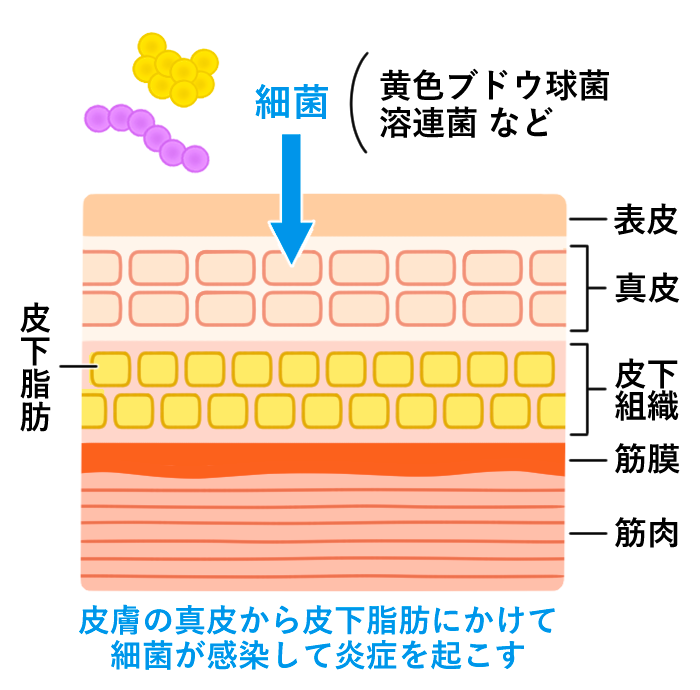

蜂窩織炎とは、皮膚の深い層(真皮~皮下組織)に生じる細菌感染です。炎症部位を顕微鏡で観察すると、脂肪組織の構造が蜂の巣のように見えるため、蜂巣炎(ほうそうえん)という別名もあります。

誰でも発症する可能性があることや特徴的な症状を知り、蜂窩織炎についての理解を深めましょう。

誰でも発症する恐れがある皮膚の感染症

蜂窩織炎は、特別な要因がない人でも発症する恐れがある皮膚の感染症です。ただし、「感染症」といっても、人から人へ直接うつることはありません。

主な原因菌は黄色ブドウ球菌や溶連菌(レンサ球菌)で、健康な人の鼻やのど・表皮などに存在している常在菌であり、通常は害を及ぼさず共存しています。

しかし、皮膚にできた小さな傷・裂け目から細菌が侵入した際に、免疫機能が低下していると蜂窩織炎を引き起こす恐れがあります。

細菌と免疫力のバランスが崩れることで発症リスクが高まるため、特にリンパ浮腫の患者さんは症状や対策法を知っておきたい病気です。

特徴的な症状

蜂窩織炎の特徴的な症状は、以下のとおりです。

- 赤み

- 腫れ

- 熱を持った痛み

- 水ぶくれ・膿瘍(のうよう)

- 発熱・悪寒・倦怠感

蜂窩織炎による皮膚の赤みは、広範囲に及ぶうえ境界がぼんやりとしており、一般的な虫刺されの発赤とは異なります。皮膚に赤みやブツブツがある状態は、オレンジの皮に似ている(橙皮状皮膚)とも表現されます。

局所的な症状が複数の部位に同時に現れることは通常ありません。発症しやすい場所は下肢ですが、体のどの部位でも起こります。

重症化すると感染が皮下組織から広がり、リンパ管炎・リンパ節炎となる恐れがあります。

対応が遅れれば、感染部位が壊死して手術が必要になったり、敗血性ショックにより命に関わる危険な状況に陥ったりするため、すみやかな治療が重要です。

蜂窩織炎に気をつけるために押さえたいポイント

以下の項目を通して、蜂窩織炎のリスクについてきちんと理解しましょう。

- 細菌の侵入経路

- 発症しやすい人

リスクが高い方は、細菌の侵入を防げるよう、特に慎重になることをおすすめします。自身が当てはまるかどうかチェックしながら読み進めてください。

細菌の侵入経路

蜂窩織炎を起こす細菌は、次のような皮膚の傷を通して侵入します。

- 小さな切り傷・擦り傷

- 皮膚や粘膜にできた穴(潰瘍)

- 手術で切開した傷

- やけど

- 床ずれ

- 水虫

- 湿疹・アトピー

- 虫刺され

- 動物に咬まれた傷

蜂窩織炎を発症する原因となる黄色ブドウ球菌・溶連菌は、人間の皮膚の表面に常に存在している菌です。

普段の生活のなかで気をつけていても、虫刺されのように些細なきっかけで感染してしまう可能性があります。

ただし、傷がない健康な皮膚で発症することもあり、感染経路がわからないケースも存在します。

発症しやすい人

以下のような原因で免疫機能が十分に働いていない方は、蜂窩織炎を発症するリスクが高いため注意が必要です。

- リンパ浮腫

- 糖尿病

- HIV

- ステロイド・抗がん剤の使用中

- 高齢者

リンパ浮腫は完治が難しく、患者さんは常にリスクを抱えていることになります。糖尿病では傷の治りや薬の効きが遅くなるため、細菌感染を防ぐ意識が大切です。

特に、合併症である神経障害が生じている場合は皮膚の異変に気づきにくいため、日頃から体を観察する習慣をつけましょう。

血流・リンパ液の流れが悪くなる肥満や循環器系の病気も、体液のうっ滞により細菌が増えやすい要因となります。過去に蜂窩織炎にかかった方は、再発リスクが高いことも知られています。

リンパ浮腫の患者さんが蜂窩織炎に注意すべき理由

リンパ浮腫の患者さんが蜂窩織炎に注意すべき理由は、以下のとおりです。

- 急速に感染が全身に広がる

- リンパ浮腫の症状悪化につながる

リンパ浮腫の治療において、細菌感染の予防が重要視されているわけを知りましょう。

急速に感染が全身に広がる

リンパ浮腫の方が蜂窩織炎にかかった場合は、急速に症状が進む恐れがあるため注意が必要です。リンパ液は免疫細胞を運搬し、異物が侵入した際はリンパ節でせき止めています。

しかし、リンパ浮腫により、感染防御の重大な役割を担うリンパ管・リンパ節の機能が障害されている部位は、免疫不全に陥っている状態です。

水分や老廃物でむくんだ腕や脚は、細菌が増殖しやすい環境でもあります。皮膚から侵入した細菌はむくんだ部位で増殖したあと、短時間で周囲・全身へ広がってしまいます。

局所的な炎症が瞬時に悪寒・頭痛といった全身症状へ進行し、場合によっては、治療のために入院しなければならない事態に陥るでしょう。

リンパ浮腫の症状悪化につながる

蜂窩織炎は、リンパ管や周囲の組織にダメージを与え、リンパ浮腫の悪化につながります。

細菌感染が起きると、炎症によって皮下組織が硬くなり、もともと機能が低下していたリンパ管の流れをさらに悪くします。結果としてリンパ浮腫が進行してむくみが強まり、皮膚も硬くなるでしょう。

体液の貯留量が増大して乾燥が進んだ肌は、感染リスクのさらなる増加を招きます。リンパ浮腫の進行と感染を繰り返すケースは少なくありません。

一度蜂窩織炎を発症すると、1年以内に約14%、3年以内では約45%の人が再発すると報告されているため、注意が必要です。

蜂窩織炎の診断方法

腕や脚の一部が急に腫れて病院を受診した際に、蜂窩織炎だと判断されるまでの流れは、以下のとおりです。

| 問診 | 以下のようなポイントを確認して必要な検査のピックアップにつなげる 症状が表れた時期細菌感染が起こりやすい持病・ケガの有無 |

|---|---|

| 診察 | 患部の状態を確認する |

| 血液検査 | 細菌感染したときに上昇する白血球数やCRP値を調べる |

重症であったり抗菌薬の効き目が悪かったりするケースでは、皮膚や組織の一部を培養して細菌を特定することもあります。

脚に血栓ができて赤く腫れ、血栓性肺塞栓症を起こすリスクのある「深部静脈血栓症」と区別がつかないときは、医師の判断で超音波検査が行われます。

蜂窩織炎の治療法

蜂窩織炎は、細菌の繁殖を抑える抗菌薬によって治療が可能です。軽度の場合は、黄色ブドウ球菌や溶連菌に対する効果が期待できるペニシリン系・セフェム系の抗菌薬が、内服で処方されることが一般的です。

症状が重ければ、入院して安静にしながら点滴で抗菌薬を投与します。皮膚のただれや膿瘍・壊死がある際は、傷の処置も必要です。

治療期間の目安は5日~2週間程度ですが、症状や基礎疾患によっては長引くケースがあります。治療中は炎症を抑えることを第一に考え、自宅療養の場合でも安静に過ごしましょう。

圧迫療法・リンパドレナージといったリンパ浮腫の治療も一時中止します。

リンパ浮腫がある部位の蜂窩織炎を防ぐために

リンパ浮腫がある部位の蜂窩織炎を防ぐ効果的な方法として、以下の3つが挙げられます。

- スキンケアを徹底する

- 圧迫療法に取り組む

- リンパ管静脈吻合術(LVA)を受ける

むくんだ部位を良い状態に保つことは、細菌感染予防の点からも非常に大切です。

スキンケアを徹底する

むくんだ部位のスキンケアを徹底すると、蜂窩織炎のリスク低下につながります。

保清・保湿・保護の3つを軸に、細菌感染を防ぎましょう。

| 目的 | 具体的な行動 | |

|---|---|---|

| 保清 | 皮膚を清潔に保つ | ・手洗いを徹底する ・傷ができたらすぐに洗浄する ・体はたっぷりの泡で優しく洗う |

| 保湿 | 肌のバリア機能を高める | 入浴後はすぐ体を拭いてローション・クリームを塗る |

| 保護 | 細菌の侵入口を作らない | ・屋外活動では長袖・長ズボンを着用する ・日焼け・虫刺されを防ぐ ・手袋を着用して料理する |

水虫・巻き爪がある方は、すぐに治療してください。スキンケアの際に、赤みや熱っぽさが出現していないかをチェックすれば、感染の兆候に早めに気づけます。

圧迫療法に取り組む

圧迫療法に取り組み、腕や脚を良い状態に保つことも、蜂窩織炎の予防法の1つです。

圧迫療法では、弾性着衣で外から圧をかけてむくんだ部位の循環を促すことで、皮下に貯留した体液を減らす効果が望めます。

実際に、蜂窩織炎という診断を受けた患者さんのうち、感染治療後に圧迫療法をした方は、しなかった場合と比べて再発率が低かったという研究が報告されています。

圧迫療法は毎日続けることで効果が期待できますが、弾性着衣の着けにくさ・装着時の不快感から中断してしまう方は少なくありません。

当院では、毎日続けられるようにこだわった弾性着衣「リンパスリム」の案内が可能です。「自分に合った弾性着衣で、むくんだ部位を良い状態に保ちたい」という方は、ぜひリンパスリムの導入をご検討ください。

リンパ管静脈吻合術(LVA)を受ける

リンパ管静脈吻合術(LVA)後に蜂窩織炎のリスクが低下した、という報告があります。

LVAとは、流れが障害されたリンパ管を、近くの細い静脈とつなぎ合わせ、リンパ液の通り道を新たに作る手術です。術後はリンパ浮腫の症状改善が期待できます。

リンパ管は太さが0.5mm以下なので、処置にはスーパーマイクロサージャリーと呼ばれる繊細な技術が必要となります。当院では、リンパ浮腫治療を専門としている医師の執刀のもと、局所麻酔・日帰りでのLVAが可能です。

蜂窩織炎を防ぎたいリンパ浮腫の患者さんは当院へ

リンパ浮腫のある部位を健やかに保ち、蜂窩織炎を防ぎたい方は、当院へご相談ください。

当院はリンパ浮腫専門のクリニックで、検査から圧迫療法・手術まで実施しており、病状の変化に応じて継続的な治療が可能です。早期から治療に取り組むと、リンパ浮腫の進行を防ぎつつ蜂窩織炎のリスクを抑えられます。

がん治療から半年以上が経ち、手術や放射線治療を受けた部位の近くにむくみ・重だるさがある方は、ぜひ一度当院での受診をご検討ください。

お問い合わせ・ご予約はこちら

〒104-0061 東京都中央区銀座2-8-19 FPG links GINZA 6F

この記事の執筆医師

永尾 光一 先生

一般社団法人日本精索静脈瘤協会 理事長

医療法人社団マイクロ会 理事長

銀座リプロ外科 院長

昭和大学にて形成外科学を8年間専攻。形成外科診療科部長を経験する(基本領域専門医を取得)。得意分野はマイクロサージャリーをはじめとする生殖医学領域の形成外科的手術。細やかな手術手技と丁寧な診察で、様々な悩みを抱える患者さんから高い信頼と評価を得ている。

初診のご予約

初診のご予約 再診のご予約

再診のご予約