がん治療後、「手がむくむ」「下着がきつく感じる」といった違和感があり、リンパ浮腫の初期症状ではないかと不安になっていないでしょうか。

リンパ浮腫は、がんの手術でリンパ節を切除したり、放射線治療や一部の抗がん剤治療を行なったりしたことが誘因となり発症します。

一度重症化すると治療が難しくなる病気のため、発見次第、早期に受診することが重要です。がん治療をしたほうの腕や脚にむくみや違和感があったら、放置せずに専門の医療機関へ相談しましょう。

本記事では、リンパ浮腫のメカニズムや初期症状、重症度ごとの特徴について詳しく説明します。自身の症状がリンパ浮腫に当てはまるかどうかの確認に、ぜひ役立ててください。

リンパ浮腫とは

リンパ浮腫とは、リンパ管の機能が低下することで組織に体液が溜まり、腕や脚・体の一部がむくむ疾患で、発症原因により以下のように分類されます。

| 原発性(一次性) | 特発性 | 原因がはっきりとわかっていない |

| 先天性 | 遺伝子異常といった理由による | |

| 続発性(二次性) | ・がん治療の後遺症 ・外傷 ・感染症 |

|

世界的に見ると感染が原因のことが多い一方、日本ではがん治療の後遺症としてのリンパ浮腫が多く見られる点が特徴です。特に乳がんや婦人科がんの治療後に発症しやすく、適切なケアを行わなければ症状が進行し、日常生活に支障をきたす恐れもあります。

リンパ浮腫予防の第一歩として、自分に発症のリスクがあるかどうか確認しましょう。

がん治療後にリンパ浮腫を発症するメカニズム

リンパ浮腫を発症するリスクがある治療の例は、以下のとおりです。

・転移予防のためにがん近くのリンパ節を切除した

・放射線治療によってリンパ節・リンパ管が傷ついた

・リンパ浮腫を起こしやすい抗がん剤を使った

乳がんや子宮がん・卵巣がんなどの治療では、転移を防ぐために、病巣近くのリンパ節を切除するリンパ節郭清(かくせい)を行う場合があります。

リンパ節は、リンパ液が流れるリンパ管が集合する場所です。リンパ節を切除するとリンパ液の流れが滞り、むくみが生じやすくなります。

がん細胞にダメージを与えるための放射線がリンパ管に当たって機能が低下し、リンパ液の循環が悪くなることも、リンパ浮腫の原因の1つです。周りの組織間にタンパク質や水分を含んだ体液が滞った結果、リンパ浮腫を発症します。

乳がん治療に使われる一部の抗がん剤は、リンパ浮腫の発症を誘発することが知られています。

リンパ浮腫を放っておくと、傷んだリンパ管の機能を補っていた所にも負担がかかり、健康な部分まで影響を受ける恐れもあるため、早期治療は欠かせません。

リンパ浮腫のリスクになる治療を受けた方は、発症の可能性があると認識しておくことが大切です。がん治療をした部位に近い腕や脚の、セルフチェックを欠かさず行いましょう。

リンパ浮腫の初期症状は?

がん治療後の方が感じることの多い、リンパ浮腫の初期症状を詳しく紹介します。

はじめは病気だと自覚しにくいので、受診のタイミングを逃さないよう注意が必要です。リンパ浮腫の早期発見のために、がん治療をした方はどのような初期症状があるか把握しておきましょう。

むくみの兆候

がん治療をした部分の近くの腕や脚に以下のような症状を感じたら、リンパ浮腫の初期症状の可能性があります。

・手足がだるく重く感じる

・部分的にむくんでいる

・静脈が見えにくくなる

・しわが見えにくくなった

・皮膚のつまみにくさがある

・痛みやしびれがある

リンパ浮腫を発症する時期はさまざまで、がん治療後すぐにむくむ方もいれば、5~10年経って症状が出る場合もあります。

リンパ節を切除したからといって、必ず重症のリンパ浮腫になるわけでもありません。正しい知識にもとづいてケアを行い、症状が出た際はすぐに信頼できる医療機関を受診することで、悪化を防ぎましょう。

上肢

上肢のリンパ浮腫における初期症状は、以下のとおりです。

・指輪がきつくなった

・腕時計のベルトを留める位置が太くなった

・下着の痕(あと)が残るようになった

・衣類の袖口がきつくなった

・手をグー・パーすると違和感がある

・物をよく落とす

・家事や仕事をすると腕が太くなる

上肢とは、肩から指先までのことです。上肢のリンパ浮腫の多くは、乳がんの治療後に発症します。治療をした胸側の腕やわきの下にのみ出現し、二の腕の内側や手の甲・肘の周辺からむくみが始まるケースが多く見られます。

乳がん手術の影響で腕や背中が腫れることもあり、リンパ浮腫と見分けられない方もいるでしょう。「リンパ浮腫ではないか」と気になったときは、一人で悩まず専門医に相談してください。

下肢

下肢のリンパ浮腫は、以下のような初期症状から始まります。

・ちょうど良かった靴や下着がきつく感じる

・腰周りが太ったような気がする

・陰部が腫れている

・立ち仕事や歩行のあとにだるさがある

・正座がしにくくなった

・脚が組みにくくなった

下肢とは、股関節からつま先までのことです。下肢のリンパ浮腫は、婦人科がんや大腸がんの手術で、鼠径部や骨盤内のリンパ節を切除した際に起こる場合があります。最初は片側に浮腫みが生じますが、下腹部やもう片方の下肢がむくむ方もいます。

下肢のリンパ浮腫の特徴は、むくみや腫れぼったさが、太ももの内側や脚の付け根・陰部から始まることが多い点です。

リンパ浮腫が進行すると?病期分類ごとに解説

国際リンパ学会が分類する、リンパ浮腫の病期にしたがって症状を詳しく紹介します。

| 0期 | リンパ液輸送が障害されているが、浮腫が明らかでない潜在性または無症状の病態。 |

|---|---|

| I期 | 比較的蛋白成分が多い組織間液が貯留しているが、まだ初期であり、四肢を挙げることにより軽減する。圧痕がみられることもある。 |

| II期 | 四肢の挙上だけではほとんど組織の腫脹が改善しなくなり、圧痕がはっきりする。 |

| II期 後期 |

組織の線維化がみられ、圧痕がみられなくなる。 |

| III期 | 圧痕がみられないリンパ液うっ滞性象皮病のほか、アカントーシス(表皮肥厚)、脂肪沈着などの皮膚変化がみられるようになる。 |

出典:国際リンパ学会『表3.病期分類』|日本癌治療学会がん診療ガイドライン

リンパ浮腫は、軽度であればセルフケアを続けながら普段の生活を送れます。しかし、病気が進行すると腕や脚が太くなり、皮膚が硬くなったり、関節を曲げにくくなったりといった症状が出て日常生活に影響を及ぼすでしょう。

進行したリンパ浮腫は治療が難航するため、初期症状を感じた段階でのすみやかな受診が不可欠です。

0期|明らかな症状は見られない

0期は、リンパ液の流れは悪くなっているものの、外見からはわからない状態です。臨床的には「リンパ浮腫を発症した」とはまだ診断されませんが、将来症状が重くなるリスクは高いでしょう。

リンパ液の流れの変化は、インドシアニングリーン(ICG)検査によって0期から確認できます。ICG検査では、緑色の薬剤を検査したい腕や脚の指の間に注射して赤い光を当て、特殊なカメラで薬液の流れを観察します。

重さやだるさ、張りといった初期症状を自覚できる場合もありますが、0期の段階のリンパ浮腫を自分で発見することは難しいでしょう。定期的に自己チェックを行い、症状が進行した際はすみやかに受診するという意識を忘れないでください。

Ⅰ期|むくみが生じるが改善する

Ⅰ期のリンパ浮腫患者さんは、むくみが生じているものの、軽く腕や脚を上げて寝れば朝には改善されます。実際はリンパ浮腫が進行しているにもかかわらず、一時的に元に戻ることから、病気に気付かず受診を見送ってしまうケースがあります。

慢性的な症状が続くとリンパ液を運ぶ能力が落ちてきて、張り感や痛みが軽減する点に注意が必要です。症状が軽くなったからといって、治ったわけではありません。

Ⅰ期の段階で適切な治療を開始すれば、腕や脚の良い状態を長く維持できる可能性が高まります。リンパ浮腫のリスクがある人は、初期症状を見逃さずに受診することが大切です。

Ⅱ期|むくみを押すと痕が残る

リンパ浮腫がさらに進行してⅡ期になると、皮膚を押すと痕が残るようになります。Ⅱ期のリンパ浮腫は、外見からもはっきりとむくみがわかることが特徴です。寝るときに腕や脚を上げたり、休んだりするだけではむくみが軽減されません。

痛みや皮膚の乾燥といったむくみ以外の症状も自覚するようになるでしょう。しびれ・熱っぽさといった異常感覚がひどく、眠れなくなる患者さんも存在します。

低下したリンパ管の機能の自己治癒力による修復は困難なため、Ⅱ期の状態になるまでに専門的な治療を受けることをおすすめします。

Ⅱ期後期|皮膚が硬くなる・押しても痕が残らない

Ⅱ期後期のリンパ浮腫は、皮膚が硬くなってむくみを押しても痕が残らなくなり、重症といわれる状態です。

皮膚だけでなく、脂肪のような皮下組織も硬く変化します。組織が作り変わることを「変性」と呼び、健康な元の状態には戻りません。

腕や脚が慢性的に太くなってしまうことで着る衣服が制限されたり、家事・仕事が満足に行えなくなったりと、日常生活に大きな影響を与えます。見た目を気にして大きなストレスを感じる場合も多いでしょう。

Ⅲ期|皮下に脂肪が沈着する・皮膚が厚くなる

リンパ浮腫のもっとも重症な状態であるⅢ期になると、以下のような変化が見られます。

・皮下に脂肪が沈着する

・皮膚が厚く・硬くなる

・毛深くなる

・1~2mmほどの小さなイボができる(リンパ小疱)

・リンパ液が皮膚から漏れ出す(リンパ漏)

・象皮症になる

象皮症とは、リンパ液の慢性的な循環障害が原因で皮下の結合組織が著しく増殖し、皮膚が象の皮のように厚く硬くなった状態です。皮膚の表面がでこぼこし、むくんでくびれのない見た目から象皮症と呼ばれます。

皮下に沈着した脂肪は見た目が悪く、リンパ管の機能の妨げとなるため、手術での除去が勧められる場合もあります。

放置すると合併症の危険がある

リンパ浮腫は、適切な治療を受けなければ合併症を発症する可能性があり、放置は危険です。

気をつけたいリンパ浮腫の合併症の1つが「蜂窩織炎(ほうかしきえん)」です。蜂窩織炎は、小さな傷や水虫などがきっかけで細菌に感染し、発症する皮下組織の急性炎症で、以下のような症状が現れます。

・感染した部位が赤く腫れる

・感染した部位が熱を持つ

・痛みが出る

・悪寒・高熱といった全身症状が出る

免疫力が低下することの多いリンパ浮腫の患者さんは、蜂窩織炎にかかると症状が重くなる可能性があります。炎症によりリンパ管の機能がさらに低下し、リンパ浮腫が悪化する悪循環に陥ることも、蜂窩織炎にかかるリスクの1つです。

リンパ浮腫の治療は、早期に開始するほど高い効果が期待できます。重い合併症を発症しないよう、正しい知識でのケアに努めましょう。

リンパ浮腫の初期症状を早期発見するために

リンパ浮腫の初期症状を早期発見するために自身でできることは、以下のとおりです。

・自分のむくみやすい場所を知っておく

・むくみやすい場所の太さを測っておく

・肌の状態を確認する

リンパ浮腫は、がんの手術後すぐに現れるとは限らず、5年や10年経ってから発症する人もいます。リンパ管の発達具合によっては発症しない場合もあります。

何度かセルフチェックをして兆候がないからと安心はせず、長い目で経過を見ることが必要です。がんと闘った自分の体をいたわるつもりで、ゆったりとした気持ちでセルフチェックに取り組みましょう。

自分のむくみやすい場所を知っておく

治療したがんによってむくみやすい場所を知っておくことは、リンパ浮腫の早期発見のために大切です。リンパ浮腫が発生しやすいポイントは、以下のようにがんの種類ごとに決まっています。

| がんの種類 | むくみやすい場所 |

|---|---|

| 乳がん |

・治療した胸側の肘の上下 ・治療した胸側のわきの下 ・背中 |

| 子宮がん・卵巣がん |

・下腹部 ・陰部 ・脚の付け根(内もも) |

リンパ節郭清を行えば必ずリンパ浮腫を発症するというわけではない一方で、まったく関係のない場所に症状が現れる可能性はほぼありません。自分の体のむくみが出やすい場所を把握し、ピンポイントで確認することがリンパ浮腫の初期症状を発見する近道です。

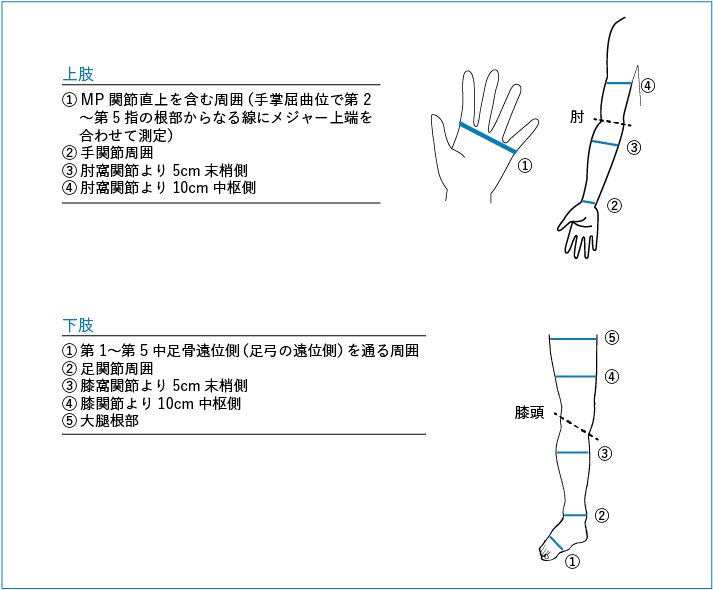

むくみやすい場所の太さを測っておく

リンパ浮腫の初期症状にいち早く気付くために、むくみやすい場所の太さを測定しておくこともおすすめします。太さを正確に測るポイントは、以下のとおりです。

がん治療前にも測っておく

いつも同じ時間帯に測る

いつも同じ場所を測る

左右を比べる

時間帯や場所によって差が生じないよう、測定の条件をそろえることが必要です。医療機関と同じ場所を測定しておくと、初期症状を見つけたときに、専門家へスムーズに相談できるでしょう。

出典:図2 四肢における周径の計測部位|日本癌治療学会がん診療ガイドライン

下肢のむくみは両方に出現する場合もあるため、左右差がないからといって安心せず、経時的な変化も確認してください。

測定の頻度に決まりはありませんが、少なくとも月に1回は、リンパ浮腫を発症する可能性がある場所の太さを測ることを推奨します。

肌の状態を確認する

肌に以下のような部分がないか細やかにチェックしておくことも、リンパ浮腫の初期症状に気付くためのポイントです。

・皮膚がつまみにくい

・皮膚が乾燥している

・しわの見え方に左右差がある

・肌が張っている気がする

リンパ浮腫を発症した部分は、皮膚が薄くなって水分を保てず乾燥します。

肌のチェックはリンパ浮腫発症予防としても推奨されているスキンケアにも繋がるので、がん治療が終わったらすぐに取り入れると良いでしょう。入浴や着替えの際に皮膚の状態を確認する習慣をつけ、初期症状に気付いた場合は早期受診が大切です。

リンパ浮腫予防のためのセルフケア

リンパ浮腫のリスクがある人は、初期症状を予防するために、ぜひ以下のセルフケアを行なってください。

・スキンケアを行う

・適正体重を保つ

・体に負担をかけない工夫をする

正しい知識にもとづくセルフケアは、リンパ浮腫の発症を防ぐことに繋がると報告されています。

参考:セルフケアのためのリンパ浮腫指導は有用か?|日本リンパ浮腫学会

リンパ浮腫を一度発症すると完治は困難なため、予防が不可欠です。

スキンケアを行う

スキンケアは、リンパ浮腫予防のために大切なことの1つです。清潔や保湿を意識し、肌のバリア機能を高めましょう。

体を洗う際は、自分の肌質に合った石けんやボディソープを選んで使用してください。よく泡立て、ゴシゴシこすらずに優しく洗います。入浴後はローションやクリームなどを使用して保湿を行い、乾燥を防ぎましょう。

虫刺されやケガはできる限り予防することが大切です。軽いひっかき傷でも、傷口から細菌が入り込み感染を起こすと、リンパ浮腫発症の引き金となってしまう危険があります。

庭仕事の際は、長袖や長ズボン、手袋などで肌を保護すると良いでしょう。水虫のような皮膚の病気があれば、早めに治してください。

適正体重を保つ

適正体重を保つことも、リンパ浮腫予防において重要です。適正体重とは、もっとも病気になりにくいとされているBMI22の値です。

上肢のリンパ浮腫の発症と肥満は高い関連が報告されていることから、乳がんの治療を経験した方は特に体重管理を意識してください。

参考:肥満は続発性リンパ浮腫発症の危険因子か?|日本リンパ浮腫学会

自分の適正体重やBMIは、以下の計算式で求めましょう。

| 適正体重 | 身長(m)×身長(m)×22 |

| BMI | 体重(kg)÷身長(m)÷身長(m) |

リンパ管の周りに脂肪が蓄積すると、リンパ液の流れに悪影響を与えます。現時点で適正体重より重い方は、太りすぎないように生活習慣を見直してください。

BMI25以上の肥満の方は注意が必要です。

| BMI(kg/m2) | 判定 | WHO基準 |

|---|---|---|

| < 18.5 | 低体重 | Underweight |

| 18.5 ≤ BMI < 25.0 | 普通体重 | Normal range |

| 25.0 ≤ BMI < 30.0 | 肥満(1度) | Pre-obese |

| 30.0 ≤ BMI < 35.0 | 肥満(2度) | Obese class I |

| 35.0 ≤ BMI < 40.0 | 肥満(3度) | Obese class II |

| 40.0 ≤ BMI | 肥満(4度) | Obese class III |

肥満気味ではない人も、急激な体重増加がないように気をつけましょう。

体に負担をかけない工夫をする

リンパ浮腫発症予防のためには、以下のような体に負担をかけない生活の工夫も必要です。

・きつい下着や衣類で体を締め付けない

・リンパ浮腫発症の危険がある腕で重い荷物を持たない

・長時間同じ姿勢をとることを避ける

・激しい運動はしない

・疲れたら休憩することを意識する

左胸の乳がん手術をした場合、リンパ浮腫は左の腕に起こりやすくなります。発症リスクのある腕に負担をかけないように、重い荷物は手術していない胸側の手で持つことを習慣づけましょう。

疲労やストレスはリンパ浮腫発症の原因となる可能性があります。知らないうちに小さな無理を重ねていないか一度振り返り、必要に応じて家族を頼ったり、サービスを利用したりするといった意識も大切です。

リンパ浮腫の初期症状を感じたら当院へ

リンパ浮腫の初期症状を感じたら、当院へご相談ください。

当院は、低下したリンパ管の機能を新しく作る「リンパ管静脈吻合術(LVA)」を中心に、リンパ浮腫の専門的治療を行なっています。

初期症状が自覚できる場合、リンパ浮腫の治療は早く始めるに越したことはありません。

基本的には、癌の治療がすべて完了してさらに半年を過ぎてから、浮腫みや皮膚症状に変化があった場合の受診をおすすめしています。

当院では、ICG検査により、リンパ浮腫の早期診断が可能です。がん治療後に腕・脚の重だるさや皮膚の知覚過敏、むくみなどが気になるときは、ぜひ一度お気軽に当院を受診してください。

お問い合わせ・ご予約はこちら

〒104-0061 東京都中央区銀座2-8-19 FPG links GINZA 6F

この記事の執筆医師

永尾 光一 先生

一般社団法人日本精索静脈瘤協会 理事長

医療法人社団マイクロ会 理事長

銀座リプロ外科 院長

昭和大学にて形成外科学を8年間専攻。形成外科診療科部長を経験する(基本領域専門医を取得)。得意分野はマイクロサージャリーをはじめとする生殖医学領域の形成外科的手術。細やかな手術手技と丁寧な診察で、様々な悩みを抱える患者さんから高い信頼と評価を得ている。

初診のご予約

初診のご予約 再診のご予約

再診のご予約