がんの手術後、しばらく経った頃から「むくみが取れない」と気になっていませんか。

がん治療部位の近くのむくみは、リンパ浮腫の可能性があります。治療したがんの種類別で発症率が異なるため、自身にリンパ浮腫が起こるリスクが高いかを確認し、できる限り早く医療機関で診察を受けることが大切です。

本記事では、リンパ浮腫の発症率やリスクを高める要因について解説します。発症したときの対処法も紹介するため、疑いのある方はぜひご一読ください。

リンパ浮腫の発症原因には、原発性と続発性の2種類があります。

生まれつきリンパ節の発達が不十分で、リンパ液の流れが悪いタイプは原発性です。原発性は先天的な遺伝子異常が原因の場合がある一方で、はっきりとした要因がわからないケースも見られます。

リンパ浮腫全症例の95%以上は、後天的にリンパ管系が傷つくことで起こる続発性です。

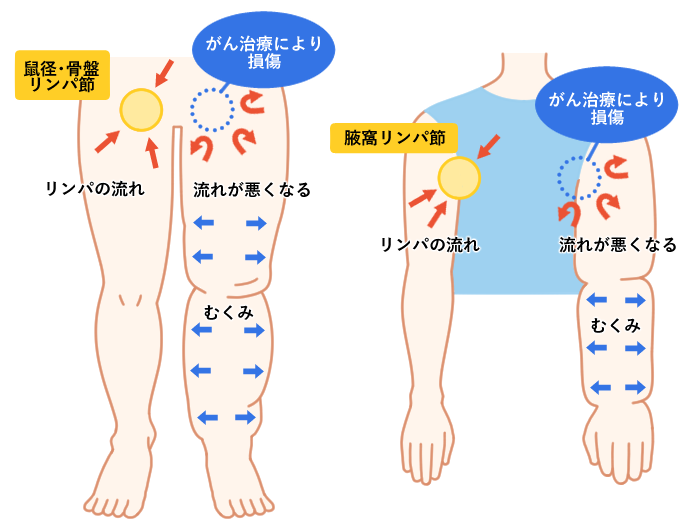

日本で多く見られる、がん治療でリンパ節を切除したり、リンパ管系が傷ついたりしてリンパ液の流れが悪くなって発症するタイプは、続発性にあたります。

リンパ浮腫の発症率は、治療したがんの種類や患者さんの年齢によって異なります。

特に、がんの種類ごとに発症率が大きく違うため、過去に治療を受けたことのある方は参考にしてください。発症率と年齢の関係も解説します。

治療したがんの種類別で見たリンパ浮腫の発症率は、以下のとおりです。

| がんの種類 | 平均発症率 |

|---|---|

| 外陰部がん術後 | 32.3% |

| 乳がんのリンパ節切除後 | 28% |

| 子宮頸がんとそのほかの婦人科がん術後 | 25.1% |

| 陰茎がん術後 | 20.5% |

| 膀胱がん術後 | 19% |

| 前立腺がん術後 | 8% |

| 子宮内膜がん術後 | 1% |

参考:我が国のリンパ浮腫の現状とリンパ浮腫療法士の育成|日本皮膚科学会雑誌

病巣・受けた治療の種類によって発症率は異なるものの、全体としてがんの手術を経験した方の16%程度がリンパ浮腫になっていると報告されています。

県立広島病院一般外科の医師の報告によると、乳がんの手術を受けたときの年齢による上肢リンパ浮腫の発症率の違いは、以下のとおりです。

| 手術を受けたときの年齢 | 5年間の累積発症率 |

|---|---|

| 60歳未満 | 26.9% |

| 60歳以上 | 41.0% |

参考:乳癌術後上肢リンパ浮腫の予測因子|日本臨床外科学会雑誌

乳がんの手術を受けた時点での年齢が、60歳未満か以上かで、5年間の累積発症率に差が見られます。しかし、「若年者ほどリスクが高い」としている研究報告もあり、がん治療後のリンパ浮腫発症に年齢が与える影響について、明確な結論は出ていません。

原発性リンパ浮腫は、0〜30歳代までの発症が多いことが、厚生労働省の研究報告書(2010年)に書かれています。

一方で、60歳代では40・50歳代よりも発症数が多くなっていることが特徴的です。

リンパ浮腫の発症率を高める危険因子は、以下のとおりです。

がん治療を経験しており、危険因子が1つでも当てはまっているケースは、リンパ浮腫の発症リスクが高いため、特に注意しましょう。

感染症は、リンパ浮腫の発症率を高める危険因子です。リンパ浮腫診療ガイドライン2018年版によると、がん治療の影響がある腕や脚で感染が起こった方の多くがリンパ浮腫を発症した、と報告されています。

感染によりリンパ浮腫のリスクが高まる理由は、リンパ管系がダメージを受け、機能が低下するためです。手術時についた傷からの感染も発症リスクを高めるといわれており、がん治療直後からの対策が望まれます。

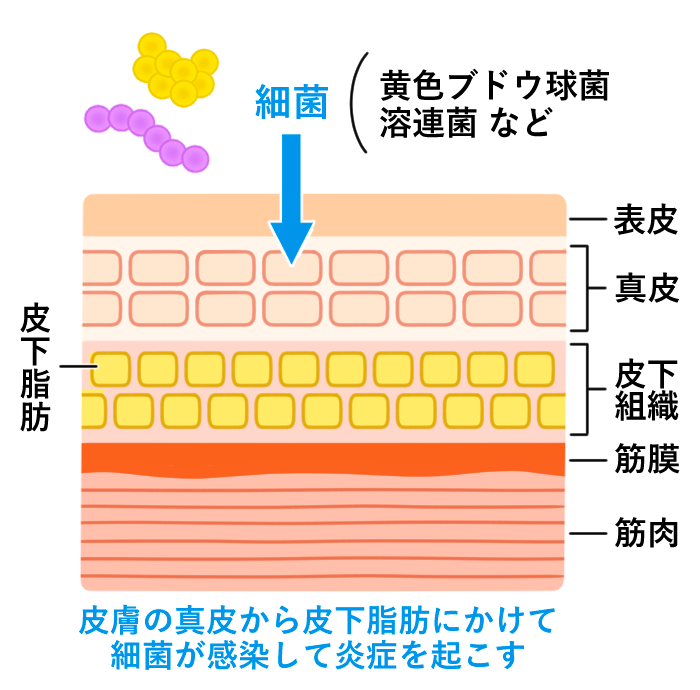

皮膚の奥深く(皮下組織)に細菌が侵入して発赤する蜂窩織炎も、リンパ浮腫の発症と関連があるため、できる限り避けたい感染症です。

すでにリンパ浮腫を発症している場合は、感染や蜂窩織炎が重症化リスクを高めます。

肥満体型の方は、増えた脂肪組織がリンパ管を圧迫し、リンパ液の流れを悪くするため、リンパ浮腫の発症リスクが高い状態です。特に乳がん治療後の上肢リンパ浮腫の発症と肥満は関連がある、という臨床研究の結果が報告されています。

自分が肥満体型かどうかは、BMI(体格指数)から判断できます。BMIは、体重(kg)を身長(m)の2乗で割ると算出可能です。BMIが25以上の方は肥満と判断されるため、リンパ浮腫の発症リスクが高いことを認識しましょう。

がんに対する放射線治療は、リンパ浮腫の発症率を高める要因です。

放射線の照射によって、がん細胞周囲の正常な部位まで影響を受けた結果、線維化した組織がリンパ管を圧迫します。線維化とは、コラーゲンが異常に沈着することで柔軟性が失われ、硬くなった状態です。

放射線治療により、リンパ管やリンパ節がダメージを受けることもあります。ダメージを受けたリンパ管・リンパ節では、リンパ液が十分に排出されず、水分・老廃物が貯留した腕や脚はむくんでしまうでしょう。

放射線治療によってリンパ節切除を実施しなくて良くなったケースが多くあることは事実です。一方で、手術と放射線治療を組み合わせた治療では、単独の場合よりもリンパ浮腫の発症率が高まるといわれています。

スキンケアや体重管理は、リンパ浮腫の発症を予防する方法です。リンパ浮腫の危険因子である感染症や肥満体型の防止策となるため、発症率を低下させられる可能性があります。

スキンケア・体重管理の方法や注意すべき点を詳しく解説します。

スキンケアは、リンパ浮腫の発症率を低下させる方法です。感染症はリンパ浮腫発症のきっかけになりやすいため、こまめなスキンケアでの予防が欠かせません。

スキンケアは皮膚の清潔と水分量を保ち、感染症や乾燥を防止することが目的です。体を洗う際はタオルでゴシゴシと擦らず、ボディソープや石鹸を泡立てて優しく全身に広げましょう。お風呂のあとはすぐに保湿剤を塗り、皮膚の水分を保つことが大切です。

虫刺されや日焼け、剃毛は、皮膚に細菌の侵入口となる傷を作る恐れがあります。外出の際は虫よけ・日焼け止めを活用し、ムダ毛処理にはカミソリではなく電気シェーバーを使うと良いでしょう。

リンパ浮腫の発症率を低下させる方法の1つが体重管理です。リンパ管への負荷を少しでも減らすためには、BMIが18.5〜25未満の適正体重を保つことが重要です。BMIが25以上の肥満体型の方は、以下のような方法で減量しましょう。

運動は疲れすぎず、継続して行える範囲で行うことが大切です。運動習慣がなく、どのような方法が適切かわからない方には、医師への相談をおすすめします。

食事の際は、麺類やごはんなどの糖質の摂取を減らし、野菜を多く取り入れてください。満腹感を得られやすいようよく噛み、腹八分目までに食事量を抑えることが重要です。

以下のような症状が見られる場合は、リンパ浮腫の発症が疑われます。

軽症では疲労感やだるさなどの症状が表れる程度ですが、重症化するにつれて痛みで眠れなくなることもあります。歩行が困難になる場合もあるため、軽度のうちに医療機関で受診することが大切です。

リンパ浮腫を発症したときの対応と治療法は、以下のとおりです。

症状が悪化する前に、できる限り早く受診しましょう。がんの治療が終わって半年経っても手術・放射線・抗がん剤によるむくみが改善しない場合も、受診をおすすめします。

リンパ浮腫の症状が見られた場合は、医療機関で検査・診断を受けてください。医療機関では、むくみの状態や皮膚の硬さ・厚みなどを確認し、体重や腕・脚の太さを測定したあと、以下のような方法でリンパ管の様子を詳細に検査します。

リンパシンチグラフィーやICG検査は造影剤となる薬剤を手や足に注射し、リンパ液の流れを観察する手法です。

リンパシンチグラフィーでは、上肢・下肢全体のリンパ液の流れを把握できます。ICG検査の特徴は、狭く浅い部位のリンパ液の漏出や詰まりを詳細に調べられることです。

リンパ管の位置関係や合併症の有無まで詳しく調べる場合は、CT・MRI検査を行うケースもあります。

リンパ浮腫と診断されたら、多くのケースではまず保存的治療法が選択されます。保存的治療は手術をしない方法であり、主な手法は以下のとおりです。

圧迫療法は弾性着衣で患部に圧力を加え、血流やリンパ液の流れを促す方法です。リンパ液の滞留を抑えて腕や脚の水分・老廃物のうっ滞を解消し、むくみを軽減します。

リンパドレナージは、溜まっているリンパ液を正常なリンパ節へ送るマッサージです。通常のマッサージとは異なるため、自己流で行わず、医療従事者の指導を受けてください。

圧迫状態下での運動は、むくんだ部位の体液循環を促せます。1つの方法だけを実施せず、複数の手法を組み合わせることが効果的です。

リンパ浮腫の症状を改善したい場合は、以下のような手術療法が検討されることもあります。

LVAは、リンパ管を切開して、穴をあけた静脈とつなぐ方法です。停滞していたリンパ液が静脈に流れ出るようになるため、むくみやだるさの改善が見込めます。

VLNTでは、健康なリンパ管・リンパ節をむくみが発生している部位に移植します。高い治療効果が期待される一方で、全身麻酔が必要なため、体に大きな負担がかかるでしょう。

むくんだ部位が皮下脂肪によって肥大化している場合は、LSが選択肢の1つです。LSは患部の脂肪組織を吸引し、腕や脚のサイズを小さくする手術です。この手術は最終的な手段となるため、安易に決めることはお勧めいたしません。

リンパ浮腫の発症が心配なときは、当院へご相談ください。当院では、経験豊富な国立病院・大学病院の医師による診察や超音波検査・ICG検査を通して、リンパ浮腫の診断が可能です。

リンパ浮腫が見つかった場合は、保存的治療法と外科的治療法(手術)の両方を選択できる環境が整っています。当院で実施している手術療法は、日帰りが可能なLVAです。

リンパ浮腫が疑われる症状に気づいたときは、早めに受診して悪化や合併症を防ぎましょう。ぜひお気軽に当院へご相談ください。

銀座リプロ外科では年間800例を超える精索静脈瘤手術を行っております。中でも永尾光一医師はナガオメソッドにより20年以上、精索静脈瘤手術をしており、その手術数は10,000例程度となります。日本ではまだあまり知られていない診療が多いですが、より多くの患者様に気軽に相談していただければと思っております。

c 2019 Association of Microsurgery, Ginza Reproductive Surgery.