丁寧にケアしていたはずのリンパ浮腫がある部位に赤みが出現し、どのように対処したら良いのか困っていませんか。

むくんだ腕や脚に赤み・熱感がある場合は、蜂窩織炎を疑い、すみやかに受診することが推奨されます。蜂窩織炎は重症になると入院が必要なうえ、むくみの悪化につながる病気です。

本記事では、むくみのある箇所が感染しやすい理由や対処法・予防の重要性について詳しく解説します。つらい炎症を何度も繰り返さないために、ぜひ参考にしてください。

リンパ浮腫を発症している部位が赤みや熱を帯びている場合は、蜂窩織炎を疑う必要があります。

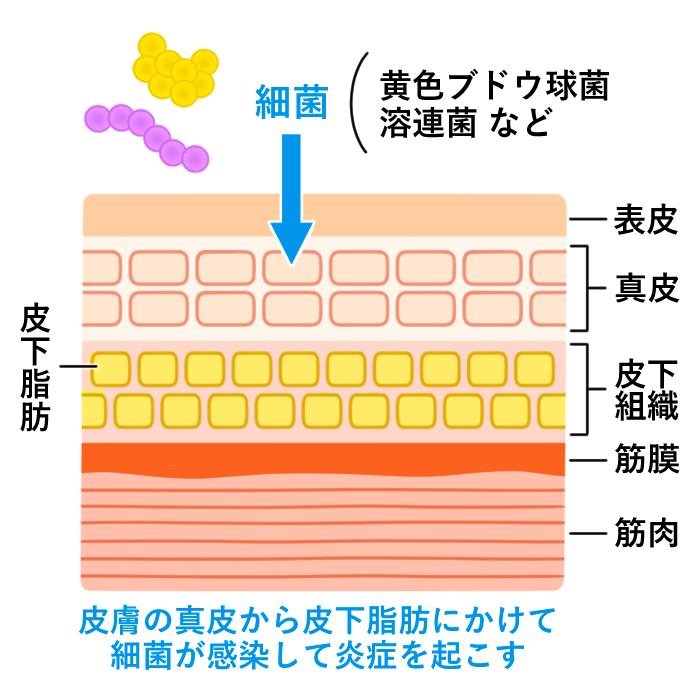

蜂窩織炎は、真皮や皮下組織に細菌が侵入して起こる炎症です。黄色ブドウ球菌や溶連菌といった身の回りに広く存在する菌が侵入するケースが多く、免疫力が低下していると発症します。

リンパ浮腫を抱える方は特に発症リスクが高く、炎症はリンパ管や皮下組織の損傷につながるため注意が必要です。

現状で目立ったむくみや皮膚の変化がない人でも、感染が引き金となってリンパ浮腫を発症するケースもあります。

蜂窩織炎の症状は、以下のとおりです。

病状が進行すると、悪寒・38度を超える発熱・頻脈・関節痛などの全身症状が出現します。全身の臓器に炎症が広がった場合は、命に関わる状況に陥ることもあるため危険です。

赤みは、感染が起きたほうの腕や脚に偏って出ることが一般的です。むくんでいないところにも同じ症状がある場合は、循環が悪くなることで引き起こされるうっ滞性皮膚炎といった別の病気が疑われます。

リンパ浮腫がある腕や脚は、以下のような要因から細菌感染を起こすリスクが高い状態にあります。

蜂窩織炎はリンパ浮腫の方だけに生じる病気ではありませんが、むくんでいる部分はとりわけリスクが高いと理解しておくことが必要です。

リンパ浮腫のある部位の皮膚は薄くなって乾燥しており、外部からの刺激に弱く、感染を起こしやすい状態です。少しの刺激で傷ができやすいうえ、異物の侵入を防ぐバリア機能が低下しています。

健康な皮膚であれば大きな問題ではないはずの以下のような小さな刺激が、重篤な感染症のきっかけとなります。

虫刺されやあせもを掻き壊すと、細菌の侵入口をさらに広げてしまうでしょう。むくみのあるところはできる限り肌を傷つけないように心がけ、皮膚トラブルがあった際は早めの対応が重要です。

免疫力の低下も、蜂窩織炎を起こす原因です。本来リンパ管系は、以下のように体内の免疫機能を支える役割を持っています。

| リンパ液 | 免疫細胞を全身に運ぶ |

|---|---|

| リンパ節 | リンパ液と一緒に流れてきた細菌・ウイルスをせき止め、排除する |

リンパ浮腫の方の多くは、リンパ液の流れが滞っていたりリンパ節を失っていたりして、免疫機能が十分に働かず、感染を防ぐ力が弱まっています。むくんだ部分は常に水分や老廃物が貯留しており、細菌が増えやすい環境です。

ストレスや重労働といった外的要因が加わると、免疫力はさらに下がり、感染リスクが高まります。自分の体を守るために、周りの人を頼り、頑張りすぎないよう注意しましょう。

リンパ浮腫のある腕や脚に赤み・腫れが生じ、蜂窩織炎だった場合は、急速に症状が悪化しやすく放置は危険です。

炎症が腕・脚以外にも広がると、高熱のような全身症状が出現し、入院が必要となります。重篤なケースでは炎症部位を手術で取り除く必要が生じたり、臓器不全によるショックで命を落としたりすることもあります。

炎症でリンパ管や周囲の組織が傷つくと、リンパ液の流れがさらに滞る恐れがあるため注意が必要です。感染がより起こりやすい状態となり、炎症を何度も繰り返す負の連鎖に陥りかねません。症状に気づいたら、炎症が悪化する前にいち早く対処しましょう。

リンパ浮腫の方が「蜂窩織炎かもしれない」と思った場合の対処法は、以下のとおりです。

蜂窩織炎への対処における基本は、医療機関での検査・診断・治療です。自己判断での対処で様子を見ることは避けてください。

リンパ浮腫のある箇所に赤み・腫れを見つけたら、まず取り組める対応の1つが圧迫療法の中止です。圧迫療法はリンパ浮腫の治療法の1つで、患部を弾性着衣で圧迫してリンパ液の貯留を軽減します。

蜂窩織炎により腫れた状態で無理に圧迫を続けると、炎症が広がってしまい、かえって症状が悪くなる恐れがあります。赤み・痛み・熱感がありながらの弾性着衣の装着は、皮膚に負担がかかる点からも好ましくありません。

リンパ浮腫の患部に赤みが見つかった場合は、炎症を抑えることを最優先に考え、スキンケア以外の運動療法・マッサージも中止することが大切です。再開のタイミングは、必ず医師の指示に従ってください。

「蜂窩織炎かもしれない」と思ったリンパ浮腫の患者さんは、赤みが出ている部位を冷やして安静にしましょう。硬い保冷剤や氷枕ではなく、患部に沿わせやすい氷のうを使うことがおすすめです。

氷のうがない場合は、ビニール袋を二重にして氷と水を入れ、口をしっかりと縛ることで代用できます。タオルや不要な衣類で包み、同じ部分が冷えすぎないようコロコロと転がして位置を変えながら当てることが重要です。

皮膚に刺激を与えるメントール入りの冷却剤・スプレーなどは使わないようにしましょう。

冷却は一時的な対処法であり、冷やすことで熱感が和らいだように感じても細菌は消えていません。必ず病院で治療を受けてください。

むくんだ腕や脚に赤み・腫れがある場合は、すみやかに受診し、診察を受けましょう。内科・皮膚科・リンパ浮腫専門外来といった診療科が選択肢となります。

細菌感染による炎症を抑えるには、抗菌薬の使用が欠かせません。症状が軽ければ自宅での内服治療となりますが、医師が必要だと判断した場合は入院して点滴を受けます。

体内に細菌が残っていると、抗菌薬の効かない「薬剤耐性菌」を発生させ、次に感染が起こったときに治療が難航してしまいます。必ず医師の指示に従い、最後まで治療を続けましょう。

脚が急に赤く腫れる病気には、下肢の静脈に血の塊ができる「深部静脈血栓症」もあります。血栓が肺動脈を詰まらせると数時間で命を落とすケースもあるため、きちんと鑑別することも重要です。

リンパ浮腫がある人は、感染症にかからないよう努めることが非常に大切です。繰り返す炎症は、リンパ浮腫の症状を悪化させかねません。

炎症がリンパ浮腫に与えるリスクと、感染予防のためにできることを解説します。

炎症を何度も経験すると、リンパ管が傷ついてさらに機能が低下し、リンパ浮腫が悪化する可能性があります。

リンパ液の循環の悪化で水分・老廃物を溜めこんだ腕・脚は、細菌が増えやすくなり、「感染による炎症からリンパ浮腫の進行」という悪循環に陥りかねません。

過去の研究において、上肢のリンパ浮腫の悪化と蜂窩織炎には関連があることが報告されています。むくみが生じるメカニズムは腕と脚で同じであり、感染症が下肢の症状の進行要因となりえます。

一度むくんでしまった腕や脚を長く良い状態に保つには、毎日の感染予防が不可欠です。

次のようなリンパ浮腫の治療は、感染を防ぐことに役立ちます。

| 方法 | 目的 |

|---|---|

| スキンケアをしっかりと行う | ・皮膚のバリア機能を高める ・細菌の侵入口である傷を作らない |

| ストレス・疲労を溜めない | 免疫機能の低下を防ぐ |

| 圧迫療法を毎日続ける | ・組織間液の貯留を防ぐ ・リンパ管の機能を維持する |

| リンパ管静脈吻合術(LVA)を受ける | リンパ液の流れるルートを新たに作る |

感染を繰り返していた人がLVAを受けることで頻度が少なくなった報告がある一方で、がん診療ガイドラインでは「術式が標準化されていない」と述べられています。

医療機関によって治療成績に差があることを認識し、信頼できる病院で手術を受けることが重要です。

リンパ浮腫患部に赤み・痛みが見られる蜂窩織炎以外の病気として、リンパ管炎が挙げられます。

蜂窩織炎は皮下組織の炎症である一方、リンパ管炎はリンパ管が感染した状態で、主な原因はレンサ球菌です。蜂窩織炎がリンパ管まで広がってリンパ管炎が起こる場合もあります。

リンパ管炎の特徴は、炎症がリンパ管に沿って広がり、皮膚に赤い線状の腫れが表れる点です。筋状の赤みはリンパ節に向かって伸び、痛みをともないます。炎症が広がると、悪寒・発熱・頻脈・頭痛といった全身症状が出るケースもあるでしょう。

リンパ管炎でリンパ管の機能が低下すれば、むくみが悪化しかねません。レンサ球菌はむくんだ部分にできた小さな傷からリンパ管に入るため、スキンケアの徹底が感染予防につながります。

リンパ浮腫を発症した方は当院で治療し、赤み・痛みといった症状が生じる蜂窩織炎の予防につなげましょう。

当院は、圧迫療法の指導やLVAといったリンパ浮腫治療全般を行うクリニックです。

当院のLVAでは、顕微鏡をのぞきながら0.5mm以下の血管・リンパ管をつなぎ合わせる、スーパーマイクロサージャリーの技術を持った医師が執刀します。傷が小さく局所麻酔で実施できるので、日帰りが可能です。

着用の続けやすさにこだわった弾性着衣「リンパスリム」をおすすめしており、フィッティングから着用に関するアドバイスまでトータルでサポートします。

「感染によるリンパ浮腫の悪化を防ぎたい」という方は、ぜひ当院へご相談ください。

銀座リプロ外科では年間800例を超える精索静脈瘤手術を行っております。中でも永尾光一医師はナガオメソッドにより20年以上、精索静脈瘤手術をしており、その手術数は10,000例程度となります。日本ではまだあまり知られていない診療が多いですが、より多くの患者様に気軽に相談していただければと思っております。

c 2019 Association of Microsurgery, Ginza Reproductive Surgery.