「体重増加と同時に、体のむくみがひどくなっている」と感じていませんか。過去にがん治療を受けた方であれば、リンパ浮腫を発症している可能性があります。

脂肪がリンパ管を圧迫し、リンパ液の流れが滞るため、肥満はリンパ浮腫の発症や悪化リスクを高める要因です。

本記事では、体重増加がリンパ浮腫に与える影響を詳しく解説します。日常に取り入れやすい体重管理の方法や、組み合わせることで効果が高まる治療法も紹介します。リンパ浮腫の症状を改善し、毎日を快適に過ごしたい方は、ぜひ参考にしてください。

リンパ浮腫と体重増加の関係

体重増加は、リンパ浮腫に以下のような悪影響を及ぼします。

- 体重増加により発症リスクが高まる

- 体重増加により悪化リスクが高まる

リンパ浮腫とはリンパ液の流れが滞り、回収されるはずだった水分や老廃物が組織に慢性的に溜まる病気です。日本ではがん治療後に発症する方が多いことが知られています。

がん治療後の方が、体重管理に注意すべき理由について理解を深めましょう。

体重増加により発症リスクが高まる

体重増加は、リンパ浮腫を発症するリスクを高めます。

手術や放射線照射といったがん治療のためにリンパ管系が傷つき、リンパ液が適切に流れなくなることがあります。多くは迂回のために細い管(側副路)が自然形成されますが、新たに作られたリンパ管は細く、詰まりやすい状態です。

体重増加によって脂肪が増えた場合、細いリンパ管は圧迫され、さらに流れにくくなります。

リンパ浮腫になると根治させることは困難なため、できる限り発症リスクを下げることが望ましいといえます。乳がんや子宮がん・卵巣がんといったリンパ浮腫を発症しやすいがん治療を経験した方は、体重増加に慎重になりましょう。

体重増加により悪化リスクが高まる

肥満はリンパ浮腫の悪化リスクを高めるため、発症した方は体重増加に注意が必要です。増えた脂肪がリンパ管を圧迫し、体内の循環が滞った結果、むくみや重だるさが一層強くなってしまいます。

体重増加が重なると動くことがさらにつらくなり、日常動作にも影響を及ぼすでしょう。

運動時、筋肉の収縮と弛緩は筋ポンプ作用としてリンパ液の流れを助けています。むくみ・だるさによって動くのが億劫になると定期的な運動を避けるようになり、循環がますます悪化する可能性があります。

結果として肥満が進行し、リンパ浮腫が悪化するという悪循環に陥りかねません。

リンパ浮腫|体重管理の重要性

リンパ浮腫の方は、体重を適正値に保つことで症状改善・悪化予防が期待できるため、体重コントロールが非常に重要です。

一方で、過度な運動や食事制限は疲労・ストレスの原因となり、リンパ浮腫を悪化させる恐れがあります。適正体重を超えている場合でも、1~2kgの減量でリンパ浮腫の症状が軽くなる効果が期待できます。

悩んだ際は専門家の指導を仰ぎながら、ストレスのない範囲でダイエットしましょう。

リンパ浮腫|体重管理の5ステップ

体重増加に悩んでいるリンパ浮腫の方へ、体重管理のステップを5段階で解説します。

- 自分の体重が適正か計算する

- 除脂肪体重を算出する

- 自分に合った運動レベルを確認する

- 活動量を少しでも増やす

- 栄養バランスの良い適切な量の食事をとる

早く症状を改善したいからといって、無理なダイエットは禁物です。長期的に継続できる方法を選択し、リンパ浮腫の改善につなげましょう。

1. 自分の体重が適正か計算する

リンパ浮腫を発症した方が体重増加を防ぐ最初のステップが、自分の適正体重を知ることです。BMIを基準にすると、自身の体重が増加しすぎていないか確認可能です。同時に適正体重も計算することで、目標数値がわかります。

| BMI(体格指数) | 体重(kg) ÷ 身長(m) ÷ 身長(m) |

|---|---|

| 適正体重(kg) | 身長(m) × 身長(m) × 22 |

BMIの適正数値の範囲は18.5〜25未満です。たとえば、計算で出た数値が22であれば、適正体重だと判断されます。BMIが25以上の方は、減量を検討しましょう。

BMIが25未満の方でも、体脂肪率が30〜35%を超えている場合は、対処が必要だと診断されることもあります。

2. 除脂肪体重を算出する

除脂肪体重の算出は、リンパ浮腫の方が体重管理をするうえで重要なステップです。除脂肪体重とは、体重から体脂肪量を差し引いた重さを指し、健康状態や筋肉量の指標として使われます。

体重やBMIは、脱水や浮腫によって変動するため、肥満を判断する際には除脂肪体重の指数を知ることが不可欠です。

| 除脂肪体重(kg) | 体重(kg)-{体重(kg) × 体脂肪率(%)} |

|---|

減量に励むあまり、除脂肪体重を落としすぎてしまうと、免疫力低下や老化の原因になります。体脂肪率も一緒に測れるヘルスメーターを活用し、健康的に体重管理をしていきましょう。

3. 自分に合った運動レベルを確認する

リンパ浮腫の悪化につながる体重増加を防ぎ、減量するためには、自分に合った運動レベルの確認が大切です。

運動レベルを把握する方法の1つが、筋力やバランス能力が手軽に測れる「立ち上がりテスト」です。高さ40cm・30cm・20cm・10cmの台から、手すりを使わずに両脚・片脚で立ち上がり、どの低さまで可能か調べます。

両脚を使っても20cm台から立ち上がれない場合、筋力が低下していると考えられます。無理せず軽い運動から始め、少しずつ筋力を鍛えることが必要です。

一方、40cmからでも片脚で楽に立ち上がれた方は、ウォーキングや軽い筋トレなど、少し負荷をかけた運動が勧められます。細かい運動の強さや頻度については、専門家と相談すると良いでしょう。

4. 活動量を少しでも増やす

立ち上がりテストで自身に必要な運動レベルを把握し、少しずつ活動量を増やしていくことで、体重増加の防止とリンパ浮腫の改善につながります。

日頃あまり運動していない方は、まずはストレッチや体操など、体に負担の少ない動きから始めることがおすすめです。無理をせず、継続できる範囲で取り組みましょう。

運動で筋肉量を維持すると、筋ポンプ機能を高め、体内の循環の改善が期待されます。

運動を始めたら、腕や脚にいつもと違うだるさや重さがないかチェックしてください。かえってむくみが悪化している場合は、運動の強度や種類を再検討する必要があります。

5. 栄養バランスの良い適切な量の食事をとる

リンパ浮腫の方が体重管理に取り組む場合は、運動とともに栄養バランスの良い食事をとることが重要です。過度な食事制限をともなうダイエットは脱水の原因となり、体内の血液やリンパ液の循環を悪化させる可能性があります。

糖質の過剰摂取は肥満の原因の1つです。ごはんやパン・麺類など炭水化物の摂取が多い方は、糖質過多になっている恐れがあるため、食事のメニューを見直すことが必要です。

バランスが良い食事と適切な量を心掛け、体重をコントロールしていきましょう。

リンパ浮腫|体重管理とともに取り入れたい治療法

リンパ浮腫のある方が、体重管理とともに取り入れたい治療法は以下の3つです。

- スキンケア

- 圧迫療法

- 手術療法

リンパ浮腫は皮膚の変化や細菌感染などの合併症を引き起こす恐れがあるため、症状に気がついた際は、早めの受診が肝心です。

症状が軽く、リンパ管機能がそれほど低下していないうちから体重コントロールと治療に取り組むことで、リンパ浮腫のある腕や脚を良い状態に保てます。

スキンケア

体重管理とともに日々の生活でできる治療法の1つが、スキンケアです。リンパ浮腫がある皮膚は、薄く乾燥しており傷つきやすい状態です。小さな傷やひび割れからでも、乾燥してバリア機能が低下している皮膚には細菌が侵入しやすく、感染を起こしてしまいます。

以下の点に注意して、皮膚トラブルを防ぎましょう。

- 肌を清潔に保つ

- 皮膚に潤いを与える(保湿)

- 水虫があれば治療する

- ケガに注意する

- 日焼けを予防する

リンパ浮腫を発症している部位は、皮膚の変化により毛深くなることがあります。体毛を処理したいときは傷を作りやすいカミソリを避け、皮膚への負担が少ない電気シェーバーの使用がおすすめです。

圧迫療法

圧迫療法は、リンパ浮腫の進行を改善するために用いられる方法です。弾性着衣や弾性包帯で一定の圧を患部にかけることで、リンパ液の流れの改善を目指します。

弾性着衣は、日中は毎日装着し、夜寝るときには外すことが一般的です。症状の度合いによって、夜間も装着するよう医師から指示される場合もあります。

弾性着衣は、末端にいくほど圧が強く、心臓に近くなるにつれ段階的に弱くなるよう設計されています。着用方法が間違っていたり、患部に適切な圧がかかっていなかったりした場合は、症状の悪化につながるでしょう。

圧迫療法を始める際は、専門家がいるクリニックでサイズ測定や装着方法の指導を受けてください。

手術療法

リンパ液の流れを再建し、リンパ浮腫の症状の改善を図る方法が、手術療法です。代表的な手術方法は以下のとおりです。

| 手術方法 | 手術内容 |

|---|---|

| リンパ管静脈吻合術(LVA) |

|

| リンパ管・リンパ節移植術(VLNT) |

|

術後も圧迫療法や運動を継続してリンパ液の流れを促し、リンパ管機能を良い状態に保ちましょう。

リンパ浮腫を放っておくと危険?

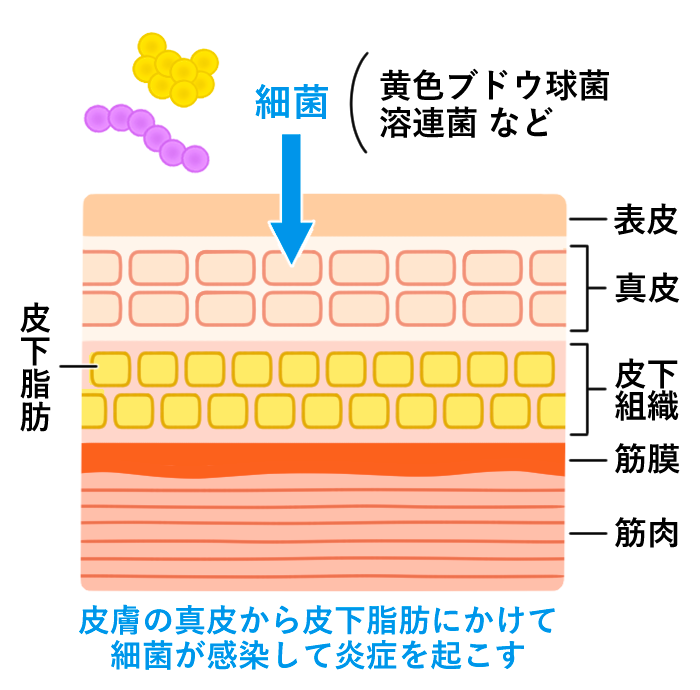

リンパ浮腫を治療せずに放っておくことは、蜂窩織炎のような合併症を引き起こす要因となるため危険です。

むくんだ部位の皮膚は乾燥して薄く、小さな傷からでも細菌が侵入しやすい状態です。さらにリンパ浮腫のある腕や脚は免疫機能に重要なリンパ液の流れが低下しており、容易に細菌が繁殖してしまいます。

表皮の傷口から皮下組織に細菌が侵入し、リンパ浮腫の患部が赤く腫れたり高熱が出たりする合併症が蜂窩織炎です。

蜂窩織炎が重症化した場合は、入院が必要になるケースもあります。リンパ浮腫は早期発見・治療により、症状の進行や合併症を防ぎやすくなるため、すみやかな受診が重要です。

リンパ浮腫が疑われる場合は当院へ

がん治療を受け、術後半年過ぎてからリンパ浮腫が疑われる症状が出た場合は、当院へご相談ください。当院では、日帰りLVA・弾性着衣の案内など、リンパ浮腫治療をトータルで提供しています。

体重管理にお悩みの方は、治療中の不安を専門スタッフに相談できる「リンパルーム(完全予約制・税込み5,500円)」のご利用も可能です。

がん治療後に腕・脚のむくみが気になる方は、まずはお気軽に当院にご連絡ください。

お問い合わせ・ご予約はこちら

〒104-0061 東京都中央区銀座2-8-19 FPG links GINZA 6F

この記事の執筆医師

永尾 光一 先生

一般社団法人日本精索静脈瘤協会 理事長

医療法人社団マイクロ会 理事長

銀座リプロ外科 院長

昭和大学にて形成外科学を8年間専攻。形成外科診療科部長を経験する(基本領域専門医を取得)。得意分野はマイクロサージャリーをはじめとする生殖医学領域の形成外科的手術。細やかな手術手技と丁寧な診察で、様々な悩みを抱える患者さんから高い信頼と評価を得ている。

初診のご予約

初診のご予約 再診のご予約

再診のご予約