リンパ浮腫は、がん治療が原因で引き起こされることがあります。

がんの治療後、「なんだか腕や脚が重い」「むくみが取れない」といった違和感はありませんか。リンパ浮腫は、腕や脚がむくみ、日常生活に影響を及ぼすこともある病気ですが、がん治療後の適切なケアで予防できる可能性があります。

本記事では、リンパ浮腫の原因と、日常生活で無理せず取り組める予防策について解説します。自分の体をいたわりながら安心して過ごすために、ぜひ参考にしてください。

リンパ系の仕組みと役割

リンパ系とは、リンパ液がリンパ管を通じて体内を巡り、最終的に静脈へ戻るネットワークです。

体の組織は、毛細血管から染み出た組織間液に浸されており、一部がリンパ管に吸収されリンパ液となります。リンパ液の役割は、体内の余分な水分や老廃物を運搬し、体液のバランスを保つことです。

最終的にリンパ液は胸部のリンパ管を経由して静脈に合流し、心臓へ戻ります。リンパ管は、逆流を防ぐ弁を備えた薄い管で、全身に広がり心臓へ向かって流れています。

異物や老廃物をろ過するフィルターの機能を持ち、免疫細胞を産生して体を守っている器官がリンパ節です。特に、首・わきの下・脚の付け根に多く存在し、免疫で重要な役割を担っています。

リンパ系は、体液のバランス調整と免疫機能の維持に不可欠です。

リンパ浮腫が起こるメカニズム

リンパ浮腫とは、リンパ液の循環が滞ることで起きる、腕や脚などのむくみです。リンパ液はリンパ管を通じて体内を循環し、余分な体液や老廃物を回収・排出します。

リンパ管内の流れが妨げられ、回収されるはずだったリンパ液が体内に蓄積すると体がむくみます。流れの停滞により、さらにリンパ管の損傷が進むこともあります。

リンパ液の流れが滞ると、体は循環をよくするために新たな細いリンパ管を発達させます。しかし、細いリンパ管は詰まりやすく、流れが滞ることとなり、結果としてリンパ浮腫が悪化してしまうことがあります。

気になるむくみや違和感がある方は、早めに専門家へご相談ください。

リンパ浮腫の原因

リンパ浮腫が起こる主な原因は、以下のとおりです。

・リンパ管機能の生まれつきの弱さ

・手術によるリンパ節の切除

・放射線治療にともなうリンパ管の損傷

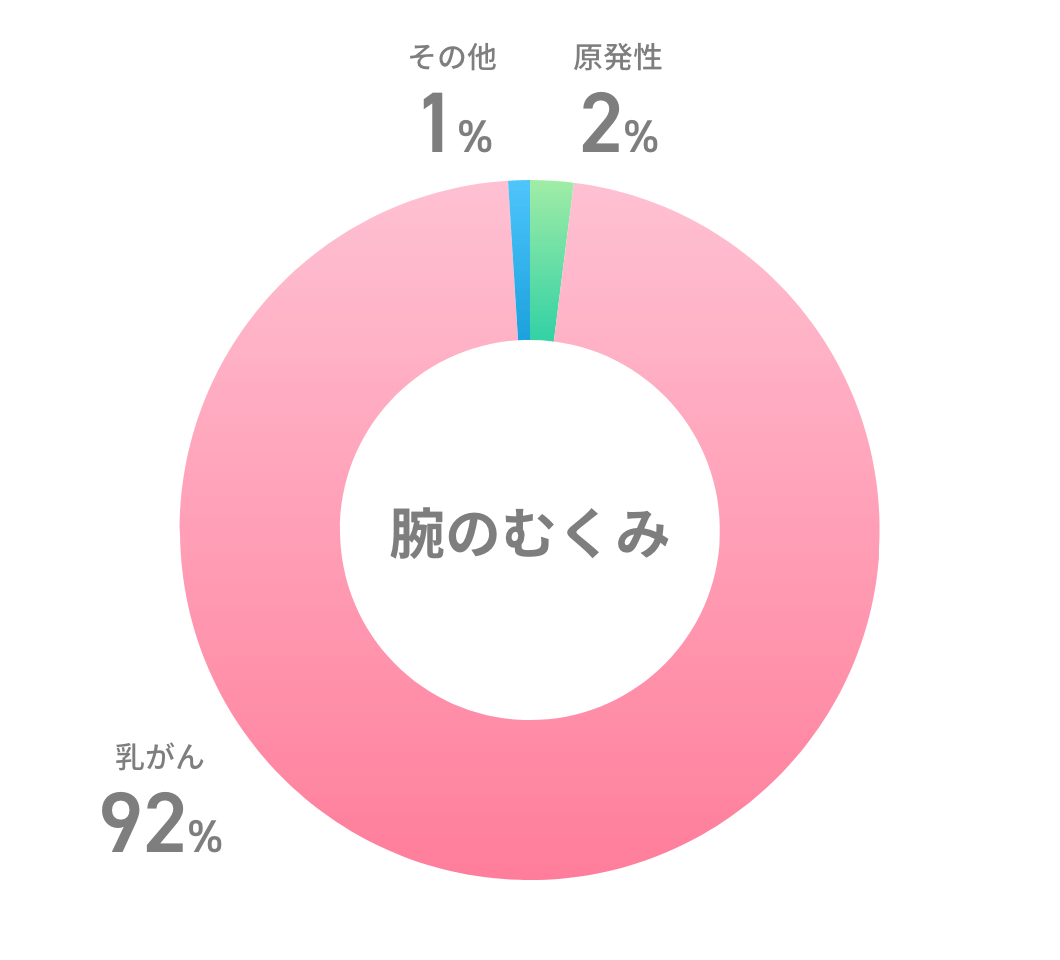

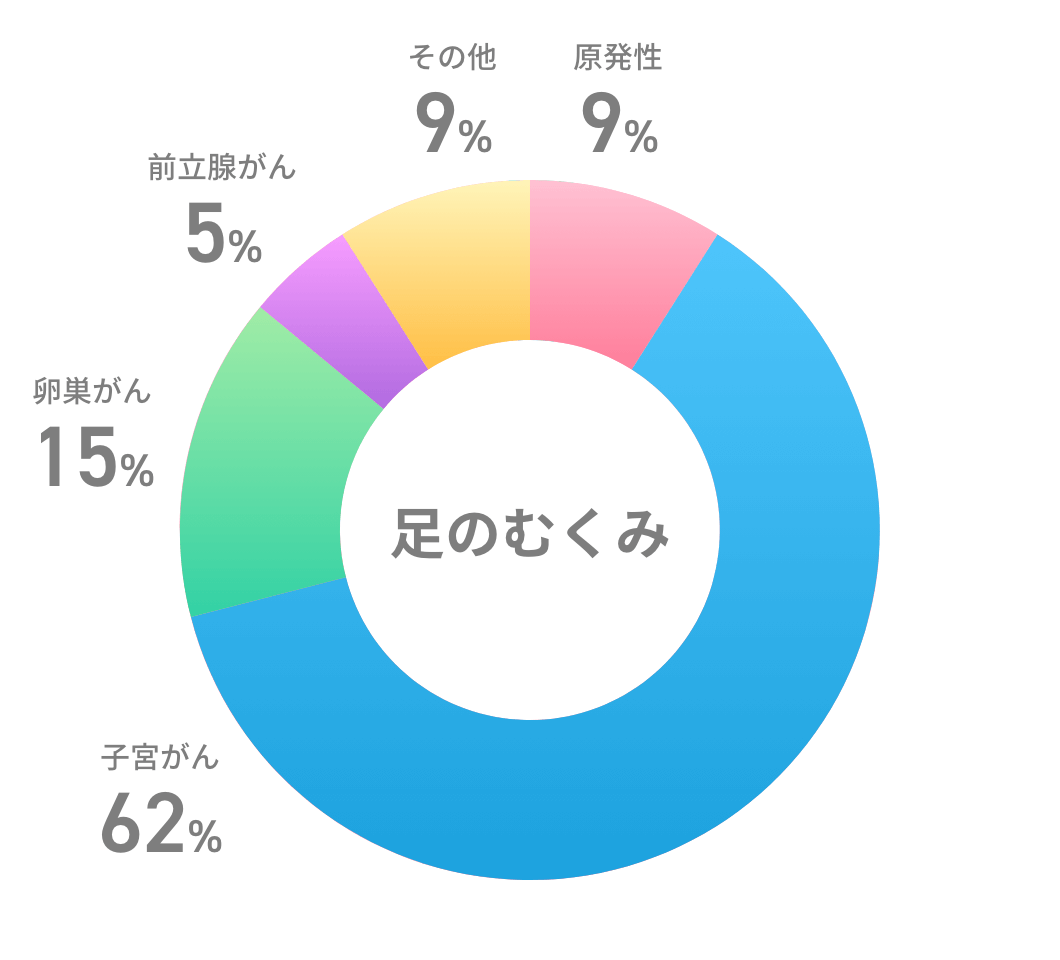

リンパ管に先天的な原因があって発症するケースを「原発性リンパ浮腫」といいます。ほかの病気の治療や事故などの外傷によって引き起こされる場合は、「続発性リンパ浮腫」に分類されます。続発性リンパ浮腫の原因の1つは、がんの治療です。

下記の図より、がんを原因とする腕や脚のむくみは、原発性リンパ浮腫に比べて圧倒的に多いことがわかります。

リンパ浮腫を引き起こす原因について、それぞれ詳しく説明します。

リンパ管機能の生まれつきの弱さ

遺伝や発育不足によるリンパ管機能の生まれつきの弱さは、リンパ浮腫を発症する原因の1つです。

リンパ管機能に問題を抱えている方の多くは、体の成長にともないリンパ液の量が増え、処理限界を超えることでリンパ浮腫を引き起こします。特に脚に症状が現れる方が多く、新生児期からむくみがある患者さんもいますが、まったく発症しないケースも見受けられます。

原発性リンパ浮腫の発症リスクがある場合は、早期から適切なケアを行い、症状の進行を防ぎましょう。

手術によるリンパ節の切除

リンパ浮腫は、リンパ系の重要な部分であるリンパ節を切除した手術が原因でも起こります。

主要なリンパ節を切除する可能性がある病気の1つは、がんです。がんが転移しているときに治療したり、病気の進行を防いだりする目的でリンパ節を切除する場合があります。

重要な役目を持つリンパ節を手術の際に損傷させる可能性のあるがんは、以下のとおりです。

・乳がん

・子宮がん

・卵巣がん

・大腸がん

・前立腺がん

切除しなくても、手術の際にリンパ節やリンパ管が傷つきリンパ液の流れが滞ると、リンパ浮腫につながります。がんのあとのリンパ浮腫は、治療で影響を受けた部位にのみ現れることが特徴です。

放射線治療にともなうリンパ管の損傷

リンパ浮腫の原因の1つは、がんに対する放射線治療です。放射線治療では、がん細胞を破壊するために、病気の部位に放射線を照射します。

放射線治療により、リンパ管やリンパ節が損傷を受けると、リンパ液の流れが妨げられます。大きなリンパ節の近くに放射線を照射する可能性のある、乳がん・子宮がん・前立腺がんの方は特に注意が必要です。

手術と放射線を併用した方は、単独の治療法の患者さんよりもリンパ浮腫の発症率が高まるという研究結果が出ています。

参考:放射線照射は続発性リンパ浮腫発症の危険因子か?|日本リンパ浮腫学会

がん治療を受けたあとは、むくみや違和感などの初期症状を見逃さず、早期に適切な対策をとることが重要です。

リンパ浮腫の症状は?

リンパ浮腫を発症すると、以下のような症状が現れます。

| むくみ |

・片側の腕や脚に見られる ・初期は柔らかいが、しだいに指で押したときに痕が残るようになる |

| 重さやだるさ |

・むくんだ腕や脚に起こる ・長時間の同じ姿勢によってひどくなることが多い |

| 皮膚の変化 |

・乾燥しやすくなる ・硬くなる |

| 関節の変化 |

・動かしにくくなる ・曲げたときにむくんだ部分がじゃまで抵抗を感じる |

リンパ浮腫は、一度重症化すると治りにくく、徐々に進行する症状が特徴です。むくみが原因で関節が曲げづらくなったり、腕や脚が重くなったりするなど、日常生活に影響を及ぼすこともあります。

予防や早期発見、適切なケアと治療によって、よい状態を維持しましょう。

リンパ浮腫を早期発見するためのセルフチェック

リンパ浮腫を早期発見するためのセルフチェック法を紹介します。

1.治療前に腕・脚の太さを測っておく

2.治療後も腕・脚の太さを定期的に測定する

3.むくみを定期的にチェックする

リンパ浮腫は重症化により治療が難しくなるため、早期発見が大切です。むくむ可能性がある場所を把握しておき、定期的にチェックしてください。

1.治療前に腕・脚の太さを測っておく

リンパ浮腫にすぐに気付けるよう、がんの治療前にむくむ可能性のある場所の太さを測っておきましょう。

がんの種類や治療箇所により、リンパ浮腫が生じやすい場所は決まっています。

| 治療の内容 | 考えられるがん | むくみやすい場所 |

|---|---|---|

| わきの下のリンパ節切除 | 乳がん | 腕・わきの下・胸・背中 |

| 脚の付け根のリンパ節切除 | 子宮がん・卵巣がん | 脚・下腹部・陰部 |

| 放射線治療 | 乳がん・子宮がん・大腸がんなど | 治療部位の近く |

がんを発症したときは精神的に混乱し、体の太さを測る余裕がない方も多いでしょう。しかし、治療後の生活における不安の緩和につながる、大切なひと手間であることは間違いありません。

2.治療後も腕・脚の太さを定期的に測定する

がん治療後のリンパ浮腫を早期発見するために、むくむ可能性がある腕や脚の太さを定期的に測定します。測定する場所を常に同じにすると、細かな変化にも気付きやすいでしょう。

以下のように、治療した部位ごとに場所を決めて測定します。

| わきの下のリンパ節切除時 |

・腕の付け根 ・肘上10cm ・肘下5cm ・手首 ・指の付け根 |

| 脚の付け根のリンパ節切除時 |

・脚の付け根 ・膝上10cm ・膝下5cm ・足首 ・足の指の付け根 |

太さは、朝か夕方かなどの測るタイミングによっても変わるため、時間を決めて測定します。手術前と差が出てきたり、左右差が大きくなってきたりしたら、医師に相談しましょう。

3.むくみを定期的にチェックする

リンパ浮腫が生じやすい場所を触ってむくみがあるかどうかチェックすることも、早期発見には大切です。

リンパ浮腫が生じてきた際は、体に以下のような変化が出ます。

・皮膚がつまみにくい

・皮膚が硬くなった

・しわが目立ちにくくなった

・皮膚を押したときに痕が残る

・衣類やアクセサリーの痕が残る

脚のむくみは気付きにくいことが多いため、特に丁寧にチェックを行いましょう。

リンパ浮腫の初期は、脚や腕を上げるとむくみが消失することが多く、発症に気付かない患者さんが大勢います。受診の機会を逃さないよう、違和感があった場合にすみやかに相談できる場所を、前もって探しておくことがおすすめです。

リンパ浮腫を予防するために

リンパ浮腫の発症や悪化を予防するためには、日常生活のなかでも、以下のようなセルフケアが大切です。

1.適度に運動する

2.体を締め付ける衣服を避ける

3.スキンケアを行う

4.体重を増加させない

5.セルフリンパドレナージを行う

6.無理しすぎない

リンパ浮腫の発症時期には個人差があります。がん治療手術後すぐに発症する場合もあれば、何年も経ってから症状が現れる人もいます。

現時点で症状がない方も、自分の体を大切にするためにセルフケアに取り組みましょう。

1.適度な運動をする

適度な運動は、リンパ液の流れを促します。積極的に体を動かしましょう。また、むくみを感じるときは、腕や脚を少し高くして寝るようにします。適度な運動は、リンパ浮腫の予防に有効です。運動をすることでリンパ管周囲の筋肉が収縮し、溜まったリンパ液を流す手助けをしてくれます。

長時間同じ姿勢を続けると、リンパ液の流れが滞りやすくなります。横になってテレビを見ているときでも、適宜軽いストレッチを取り入れ、リンパ液の流れをスムーズに保ちましょう。

ただし、運動のしすぎは、悪影響になる場合もあります。医療機関で相談し、今の体調に適した運動量を提示してもらうことを推奨します。

2.体を締め付ける衣服を避ける

リンパ浮腫の予防には、リンパ液の流れを邪魔しないように、体を締め付ける衣服やアクセサリーを避けることも大切です。

股関節の近くのリンパ節を切除した場合は、脚を組む姿勢も避けるようにします。

リンパ浮腫の治療では、適切な圧力をかけてリンパ液の貯留を防止するために、弾性着衣、スリーブや弾性ストッキングを使用する場合があります。弾性着衣を用いる際は、症状やがんの治療部位に応じて使うことが必要です。

むくみが気になるあまり、自己判断で市販の着圧ストッキングを使わないよう注意してください。

3.スキンケアを行う

スキンケアも、リンパ浮腫の予防に大切なセルフケアの1つです。

リンパ液の流れが悪くなることによる感染を防ぐために、普段から皮膚を清潔に保ちましょう。乾燥は皮膚の保護機能を低下させる原因となるため、十分な保湿も大切です。

ケガや虫刺され、日焼けなどがリンパ浮腫発症のきっかけになるケースもあります。ガーデニングをする際は、長袖や長ズボン、手袋を着用して露出を避けましょう。

スキンケアに関連して注意しておきたいリンパ浮腫の合併症が、蜂窩織炎(ほうかしきえん)です。蜂窩織炎は、皮膚と皮下組織が細菌に感染して炎症を引き起こす疾患であり、重症化すると命にかかわります。

リンパ浮腫の患者さんは免疫力が低下しているため、わずかな細菌侵入がきっかけで蜂窩織炎を発症します。皮膚が熱を持って赤くなったり、高熱が出たりした場合は、すみやかに医療機関を受診しましょう。

4.体重を増加させない

リンパ浮腫を予防するためには、体重を増加させないことも有効です。脂肪がリンパ管を圧迫してリンパ液の流れを妨げるため、肥満はリンパ浮腫の発症や悪化リスクを高めます。

体重が増えすぎると、運動がつらくなり、リンパ浮腫予防にとってさらに悪循環になる場合もあります。バランスのよい食事と運動で健康的な体重を維持し、リンパ液の流れをスムーズに保ちましょう。

定期的に体重測定を行い、自己管理していくことも大切です。

5.セルフリンパドレナージを行う

リンパ浮腫の予防のために、セルフリンパドレナージをおすすめします。セルフリンパドレナージとは、自身で行うリンパマッサージのことです。リンパ浮腫の発症を予防する観点から、手術後の早い段階から始めてください。

自己流のマッサージは皮膚を傷め、逆効果になる可能性もあります。専門家の指示のもと、正しいやり方で行いましょう。

腕や脚に赤みや痛みがある場合はリンパドレナージを行わず、すみやかに医師に相談してください。

6.無理しすぎない

無理しすぎないことも、リンパ浮腫予防策の1つです。ストレスや疲労は、リンパ浮腫を発症・悪化させる原因だといわれています。

自分の体調や気持ちに耳を傾け、こまめに休憩したり、周囲の人に頼ったりしましょう。意識して自分に優しくし、ストレスや疲労をため込まないことが大切です。

長期的なストレスは免疫機能を低下させ、リンパ浮腫のリスクを高めることにもつながります。家族にも理解してもらい、体に負担をかけないよう意識して生活しましょう。

リンパ浮腫になったらどうすればいい?

がん治療後に腕や脚がむくんできたと思ったら、リンパ浮腫専門外来の受診を推奨します。リンパ浮腫は、適切な治療によって進行の抑制や症状の緩和が期待できる病気です。

専門機関では、滞ってしまったリンパ液をリンパ管に戻すために、次のような治療が行われています。

・スキンケア

・用手的リンパドレナージ

・弾性着衣や弾性包帯による圧迫療法

・弾性着衣圧迫下での運動療法

・体重管理

・生活指導

がん治療によって生じたリンパ浮腫への対処では、手術が勧められる場合もあります。

リンパ浮腫に関するご相談は当院へ

リンパ浮腫に関して不安がある場合は、当院へご相談ください。

まずはリンパ浮腫について理解し、定期的な測定を行なって早期発見に努めましょう。

症状が出現している場合は、がんの治療が終わっていることが前提となりますが、できるだけ早い専門外来の受診をおすすめします。

銀座リプロ外科では、ICG蛍光リンパ管造影による早期診断を行なっています。リンパ浮腫は早期治療が大切です。腕や脚のむくみ・だるさ、動かしにくさなどを感じたら、ぜひ当院へお問い合わせください。

お問い合わせ・ご予約はこちら

〒104-0061 東京都中央区銀座2-8-19 FPG links GINZA 6F

この記事の執筆医師

永尾 光一 先生

一般社団法人日本精索静脈瘤協会 理事長

医療法人社団マイクロ会 理事長

銀座リプロ外科 院長

昭和大学にて形成外科学を8年間専攻。形成外科診療科部長を経験する(基本領域専門医を取得)。得意分野はマイクロサージャリーをはじめとする生殖医学領域の形成外科的手術。細やかな手術手技と丁寧な診察で、様々な悩みを抱える患者さんから高い信頼と評価を得ている。

初診のご予約

初診のご予約 再診のご予約

再診のご予約