「がん治療後に脚がむくんできた」「むくみのある箇所で血栓ができて重い病気にならないかな?」と不安を抱えていませんか。

リンパ浮腫も血栓もむくみを引き起こす要因ですが、症状や原因、対処法が異なります。本記事では、リンパ浮腫と深部静脈血栓症についてそれぞれ解説し、違いと見分け方を紹介します。

症状が進行すると、日常生活に影響が出るだけでなく合併症のリスクが高まるため、むくみに早めに対処できるよう、ぜひ参考にしてください。

リンパ浮腫と血栓は関係ある?

リンパ浮腫と血栓はともにむくみを引き起こしますが、直接関係はない異なる疾患です。症状が似ていても、根本的な原因や治療法が異なります。

リンパ浮腫と深部静脈血栓症について、主な症状やむくみのメカニズムなどの項目に分けてそれぞれ解説するので、参考にして発症や悪化を防いでください。

リンパ浮腫とは

リンパ浮腫とは、リンパ液の流れが滞り、体の一部にむくみや重だるさなどが生じる疾患です。

次の項目を通して、リンパ浮腫についての理解を深めましょう。

- 主な症状

- むくみのメカニズムとなりやすい人

- 放置する危険性

- 診断方法

- 治療法

一度発症すると完治は困難ですが、早めに発見して悪化を防ぐための治療を始めたい病気の1つです。

主な症状

体の一部に以下のような症状が出た場合は、リンパ浮腫の可能性があります。

- むくみ

- 重だるさ

- 関節の曲げにくさ

- 皮膚が薄くなり乾燥する

むくみや重だるさは、日や時間によって状態に変化があることが特徴です。一般的に、朝のうちは症状が軽く、夕方に近づくにつれてひどくなります。

軽度のうちは症状がある箇所を高く上げると改善したり、圧迫しても皮膚が元に戻ったりするような、やわらかいむくみです。重症化した場合は、指で押した際の痕が残り、関節が曲げにくくなる・常にむくむといった症状に変化します。

重症化すると元の状態には戻らないため、むくみに気がついた際は早めに医療機関へ相談しましょう。

むくみのメカニズムとなりやすい人

リンパ浮腫では、以下のような原因でリンパ液の流れが妨げられた結果、皮下組織に水分や老廃物などが溜まってむくみが表れます。

| 原発性 (一次性) |

生まれつきリンパ管やリンパ節が細い |

|---|---|

| 続発性 (二次性) |

がん治療(手術・放射線治療)や外傷など |

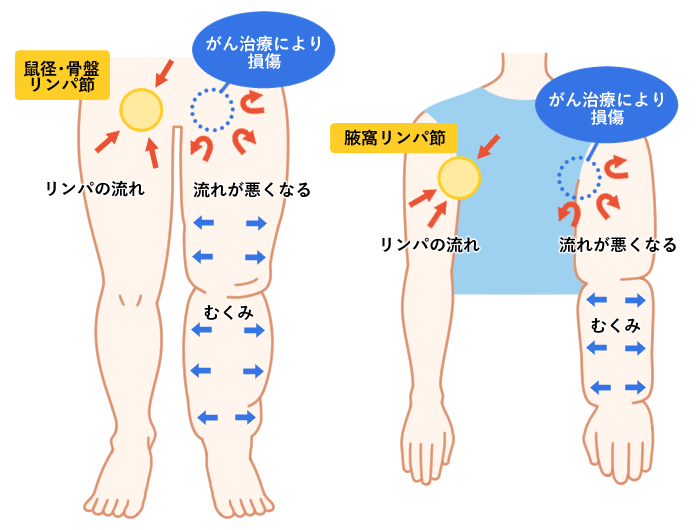

リンパ管やリンパ節のダメージにより、組織内の余分な水分を回収するはずのリンパ液がスムーズに流れにくくなることが、むくみが生じる仕組みです。

リンパ浮腫の約80〜90%は続発性で、日本ではがん治療の影響で発症する方が多く見られます。

乳がんや婦人科がんの手術でリンパ節を取り除いたり、放射線治療でリンパ管が損傷を受けたりした方は、発症しやすいため注意が必要です。

放置する危険性

リンパ浮腫を放置した場合は、次のような危険性があります。

- 症状が進み治療が難しくなる

- 日常生活に支障をきたす

- 蜂窩織炎・リンパ管炎を引き起こす

- 象皮症になる

「むくみが軽くなることもあるから」と初期のリンパ浮腫を放置すると、むくんだ部位を動かしにくくなり、日常生活や仕事に影響を及ぼすでしょう。

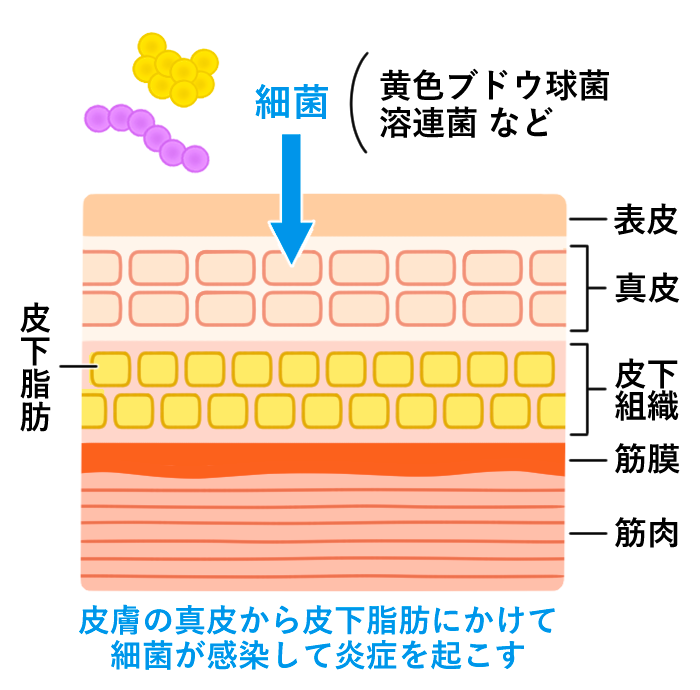

むくみがある箇所の皮膚は非常にデリケートで、細菌感染により熱や赤みが生じる蜂窩織炎もリスクの1つです。

皮膚が厚くなって表面にイボのようなものができる象皮症になり、見た目を気にして外出を控える方もいます。

皮膚や組織は一度変性すると元に戻らないため、自覚症状がある場合は受診をおすすめします。

診断方法

リンパ浮腫の診断方法は、次のとおりです。

- 問診・触診

- リンパ管造影検査(ICG検査・リンパシンチグラフィー)

- 超音波検査

リンパ管造影検査には、ICG(インドシアニングリーン)という緑の薬剤を用いる方法と、微量の放射能を含む物質を注射するリンパシンチグラフィーがあります。特殊なカメラを使用してリンパ液の流れや漏れを確認します。

ICG検査は皮下の浅い部分の、リンパシンチグラフィーは広い範囲のリンパ液の流れを把握することに適している方法です。皮下に溜まっているリンパ液の量や状態をチェックするためには、超音波検査が使われます。

治療法

リンパ浮腫の治療法は、保存的治療法と外科的治療法の2つです。

| 保存的治療法 | ・圧迫療法 ・運動療法 ・スキンケア ・用手的リンパドレナージ |

|---|---|

| 外科的治療法 | ・リンパ管静脈吻合術(LVA) ・リンパ管・リンパ節移植術(VLNT) |

弾性のあるストッキング・スリーブや包帯を使った圧迫療法や運動療法により、リンパの流れを促します。

感染を防ぐために、保湿を中心とした日々のスキンケアも重要です。スキンケアの際は、赤みや腫れの有無をしっかりと確認しましょう。

手術によりリンパ管の機能の改善が期待できますが、症状が進行すると効果が出にくくなるため、適切な時期の検討が重要です。

深部静脈血栓症とは

深部静脈血栓症とは、主に脚の深い部分にある静脈に血栓ができ、リンパ浮腫に似たむくみ・腫れを引き起こす病気です。

- 主な症状

- むくみのメカニズムとなりやすい状況

- 放置する危険性

- 診断方法

- 治療法

深部静脈血栓症について、上記のポイントに分けて詳しく解説します。

主な症状

深部静脈血栓症の主要な症状は、次のとおりです。

- むくみや腫れ

- 痛み

- 重だるさ

- 皮膚の変色

- 息苦しさや胸の痛み

症状は片側に表れることが多く、ふくらはぎや脚全体に腫れや重だるさなどが生じます。血栓が静脈の血流を妨げて引き起こされる、赤い腫れや熱っぽさ、皮膚が赤紫色に変色する症状が特徴です。

血栓ができた場所によっては、歩行が難しくなったり、ズキズキと痛んだりすることもあります。血栓が血流に運ばれて肺に到達すると血栓性肺塞栓症となり、息苦しさや胸の痛みをともないます。

初期では自覚症状が出ない場合もあるため、注意深い観察と迅速な受診が大切です。

むくみのメカニズムとなりやすい状況

深部静脈血栓症によるむくみは、血栓によって血流が滞って脚に水分が溜まることで生じます。血が固まりやすく、深部静脈血栓症のリスクが高い状況の例は、以下のとおりです。

| 血栓形成リスクの高い状況 | 具体例 |

|---|---|

| 血管壁が損傷を受けた | 手術・ケガ |

| 血液が固まりやすい状態にある | ・がん ・血液凝固異常 ・妊娠・出産 ・ピルの服用 |

| 同じ姿勢を長時間続けなくてはならない | ・飛行機・バスの長時間利用 ・災害時の車中泊 ・病気や手術での安静 |

静脈の血管壁が傷ついた場合は、修復しようとする働きのために血栓が形成されやすくなります。脱水や喫煙、肥満なども血液の流れに影響を与えます。

深部静脈血栓症の発症リスクが高い方が、血栓ができやすい状況に陥った場合は特に注意しなければなりません。

放置する危険性

以下のような状態を招く恐れがあるため、深部静脈血栓症の放置は危険です。

- 血栓性肺塞栓症

- 慢性静脈不全症

- 血流不足にともなう皮膚や組織の壊死

深部静脈血栓症の放置による危険の1つが、エコノミークラス症候群として知られている血栓性肺塞栓症です。

血栓性肺塞栓症は、脚にできた血栓が血流によって運ばれ、肺の動脈を塞いでしまって起こります。肺動脈の遮断は、肺でのガス交換を妨げ、心臓に負担をかけます。

血栓により脚の血流が長期間遮断されたり、静脈弁が破壊されたりすると、重度のむくみや激しい痛みが起こり、皮膚や組織が壊死しかねません。

診断方法

深部静脈血栓症は、以下の検査を通して診断可能です。

- 問診・診察

- 血液検査(Dダイマー検査)

- 超音波検査

問診・診察では、血栓症になりやすい要因の有無を聞き取り、むくみの状態を見ます。

血液検査(Dダイマー検査)は、血栓が作られている可能性の判断に役立つ検査です。血栓が体内で分解されるときに生成される「Dダイマー」と呼ばれる物質の値を測定します。

下肢の超音波検査では、静脈内の流れや血栓の有無を確認可能です。必要に応じて、造影剤を使用したCT検査や肺換気血流シンチグラフィなどが行われます。

治療法

深部静脈血栓症だと診断された場合に行われる治療法は、次のとおりです。

- 抗凝固剤の投与

- 血栓溶解薬の投与

- 手術

- 圧迫療法(急性期を過ぎてから)

体内には出血を止めるために血液を凝固させる仕組みが存在します。血液凝固作用は本来体を守るための機能ですが、血栓が作られると血管を詰まらせる恐れがあります。

抗凝固剤は、血液を流れやすいサラサラの状態にし、血栓の成長や新たな形成を防ぐ薬です。重症であったり血栓性肺塞栓症のリスクが高かったりする場合は、薬や手術で血栓を除去します。

治療が進んで急性期を過ぎたら、脚の血流を促すために弾性着衣や弾性包帯による圧迫療法を行い、新たな血栓形成を予防することもあるでしょう。

まとめ|リンパ浮腫と深部静脈血栓症

体の一部に表れたむくみがリンパ浮腫か深部静脈血栓症かわからず、不安に思っている方に向けて、違いと見分け方を紹介します。

リンパ浮腫と深部静脈血栓症はともに早期発見・治療が大切です。気になる症状がある方は、早めに医療機関に相談することをおすすめします。

リンパ浮腫と深部静脈血栓症の違い

リンパ浮腫と深部静脈血栓症の違いを以下の表にまとめました。

| 比較項目 | リンパ浮腫 | 深部静脈血栓症 |

|---|---|---|

| 発症速度 | ゆっくり | 急激 |

| 主な症状 | ・むくみ ・重だるさ |

・むくみや腫れ ・強い痛みや熱感 |

| 主な発症部位 | 損傷したリンパ管・リンパ節の近く | ふくらはぎ |

| 皮膚の変化 | ・色の変化はほぼない ・早期:押すと凹む ・中期以降:押しても凹まない |

・赤紫色 ・押すと凹む |

| 原因 | ・先天性異常 ・がん治療(手術・放射線治療) ・外傷 |

・がん ・手術や外傷 ・長時間にわたる同一の姿勢 |

| 主な合併症 | ・蜂窩織炎 ・象皮症 ・リンパ漏 ・リンパ小疱 |

血栓性肺塞栓症 |

両者の違いを踏まえ、見分け方を紹介します。

リンパ浮腫と深部静脈血栓症の見分け方

リンパ浮腫と深部静脈血栓症を見分けるために注目すべきポイントは、以下の3つです。

- 発症速度

- 症状

- 原因

リンパ浮腫の発症から症状の進行までは一般的にゆっくりで、深部静脈血栓症の痛みや腫れなどは急激に起こります。

リンパ浮腫では、朝は症状が軽かったり、患部を高く上げたりするとむくみが軽減されることもありますが、深部静脈血栓症では通常見られません。

がん治療で手術や放射線照射を受けた部位の近くに症状が表れた場合は、リンパ浮腫の可能性が高いといえます。

見分け方はあくまで参考程度にとどめ、疑わしければすみやかに医療機関へ相談しましょう。特に深部静脈血栓症は命に関わるため、一刻も早い受診が不可欠です。

リンパ浮腫が疑われる際は当院へ

リンパ浮腫が疑われる際は、高度な技術を用いたリンパ管静脈吻合術(LVA)が可能な当院へご相談ください。

当院のLVAは、0.5mm以下の血管やリンパ管を吻合する高度な技術を持った医師が担当し、局所麻酔の場合は日帰りが可能です。

はきやすさ・見た目の美しさにこだわった、弾性着衣「リンパスリム」を使った圧迫療法の指導も行なっています。手術から保存的治療法まで、患者さん一人ひとりに合わせた方法をご提案します。

むくみでお悩みの場合は、ぜひお気軽に当院へお問い合わせください。

お問い合わせ・ご予約はこちら

〒104-0061 東京都中央区銀座2-8-19 FPG links GINZA 6F

この記事の執筆医師

永尾 光一 先生

一般社団法人日本精索静脈瘤協会 理事長

医療法人社団マイクロ会 理事長

銀座リプロ外科 院長

昭和大学にて形成外科学を8年間専攻。形成外科診療科部長を経験する(基本領域専門医を取得)。得意分野はマイクロサージャリーをはじめとする生殖医学領域の形成外科的手術。細やかな手術手技と丁寧な診察で、様々な悩みを抱える患者さんから高い信頼と評価を得ている。

初診のご予約

初診のご予約 再診のご予約

再診のご予約