「自分は造精機能障害かもしれない」と不安を感じていませんか。

造精機能障害は精子を造る力に問題がある状態を指し、男性不妊のなかで最も多い原因です。

造精機能障害の原因としては、精索静脈瘤に加え、染色体・遺伝子やホルモン分泌の異常などが挙げられます。適切な治療を受けて男性不妊を改善するために、検査で原因を明らかにすることは非常に大切です。

本記事では、造精機能障害の概要や検査・治療方法を詳しく解説します。正しい情報を得て、男性不妊の改善に向けて適切な一歩を踏み出しましょう。

- 男性不妊・精索静脈瘤にお困りのかたへ

-

男性不妊の40%にある精索静脈瘤は、精巣やその上の精索部(精管、血管、神経、リンパ管などを覆う膜)に静脈瘤(じょうみゃくりゅう・静脈の拡張)が認められる症状のことを指します。一般男性の15%に認められ、男性不妊症患者の40%がその疑いであるとされています。

造精機能障害とは?

造精機能障害とは、精巣で正常な精子を造る機能が低下している状態を指します。精液所見が基準値を下回ると、自然妊娠が難しくなる恐れがあります。

男性不妊の原因のなかで造精機能障害が占める割合と症状を確認し、理解を深めましょう。

男性不妊における割合

造精機能障害は、男性不妊の原因として最も多く、全体の82.4%を占めます。次点の性機能障害と、3番目に多い原因の閉塞性精路障害を合わせても17.4%しかありません。男性不妊で悩む多くのケースで、精子を造る機能に問題があります。

造精機能障害が起こる原因は、男性不妊全体の40%に見られる精索静脈瘤をはじめ、染色体・遺伝子やホルモン分泌の異常などです。

造精機能障害があっても、治療や手術によって精液所見の改善や妊娠が期待できます。造精機能障害に対する診断と治療の選択肢は増えており、原因を正しく把握することで妊娠への前向きな一歩を踏み出せるようになりました。

しかし、造精機能障害の原因や適した改善法は患者さんごとに異なり、自己判断で経過を見ていると症状が悪化することもあり危険です。「男性不妊かもしれない」と思い当たる節がある方は、早期に泌尿器科へ相談して診察・超音波検査を受けましょう。

症状

精液検査で以下のような所見があった場合は、造精機能障害が疑われます。

| 乏精子症 | 精子の数が著しく少ない |

|---|---|

| 精子無力症 | 精子の運動率が低い |

| 奇形精子症 | 精液中の奇形精子の割合が多い |

造精機能障害は、痛みといった自覚症状をともなわず、妊活中を除けば日常生活への支障は少ないため、放置されがちです。

造精機能障害の原因となる精索静脈瘤がある場合は、「精巣のサイズが左右で違う」「陰のうの表面に血管が浮き出ている」といった症状で気づくこともあります。

造精機能障害の原因

造精機能障害の原因は、以下のとおりです。

・精索静脈瘤

・染色体・遺伝子異常

・ホルモン分泌異常

・薬の影響・停留精巣

ただし、原因を特定できない突発性造精機能障害が最も多く、約半数にも及びます。複数の原因が重なって、精子の産生に悪影響を与えるケースもあります。原因の特定は治療方針を決めるうえで非常に重要なので、検査で総合的に評価することが必要です。

精索静脈瘤

精索静脈瘤は特定できる造精機能障害の原因のうち、最も多い病気であり、男性不妊全体の40%に見られます。陰のうや精索にある静脈で逆流が起こり、血管がこぶ状にふくらんでしまう疾患です。

静脈血の逆流によるうっ血で、精巣の温度が慢性的に上昇し、精子を造る細胞の働きが低下します。精子の数・運動率・DNAに影響を与え、精液所見は低下するでしょう。

初期の精索静脈瘤は自覚症状が乏しいものの、進行するにつれて軽度の痛みや違和感、陰のうの腫れが生じ、病気に気づくこともあります。診断には、泌尿器科での視診・触診や超音波検査が必要です。

適切な手術によって精液所見が改善し、自然妊娠に至るケースも多く報告されています。精索静脈瘤の発見にはセルフチェックが有効なため、妊活中の男性はぜひ行なってください。

染色体・遺伝子異常

以下のような染色体・遺伝子の異常も、造精機能障害の原因です。

| クラインフェルター症候群 |

・X染色体が通常よりも1つ以上多い ・精巣が正常に発達せず精子の産生が著しく低下する |

|---|---|

| Y染色体微小欠失 |

・精子形成に関わる領域の染色体が欠損している ・重度の乏精子症を引き起こすことがある |

造精機能障害の原因が染色体・遺伝子の異常かを確認するには、採血による検査をする必要があります。

クラインフェルター症候群やY染色体微小欠失の根本的な治療は困難です。しかし、精巣内に精子が確認されれば、顕微授精といった高度生殖補助医療での妊娠が目指せます。

ホルモン分泌異常

精子産生に関わるホルモンの分泌に異常が起きることも、造精機能障害の原因の1つです。ホルモンが不足したり、バランスが乱れたりすると、精子を造るプロセスに支障が起こります。

造精機能は、脳の視床下部や下垂体からのホルモン指令によって制御されています。以下の3つのホルモンは、造精機能を正常に保つために必要です。

| ホルモンの種類 | 正常値 |

|---|---|

| テストステロン(男性ホルモン) | 250ng/dl以上 |

| LH(黄体刺激ホルモン) | 11.2mIU/ml以内 |

| FSH(卵胞刺激ホルモン) | 8.1mIU/ml以内 |

ホルモン異常は、ストレスや生活習慣の乱れ、下垂体腫瘍のような疾患によって引き起こされます。血液検査でホルモン値を調べることで、比較的簡単に診断が可能です。異常が見つかった場合は、薬物療法によるホルモン補充や分泌の調整が検討されます。

薬の影響・停留精巣

造精機能障害は、過去の病気や薬の影響によって引き起こされるケースもあります。

精子形成を一時的・恒常的に抑制する副作用があると知られている薬の種類は、以下のとおりです。

・抗がん剤

・AGA治療薬

・アナボリックステロイド

・潰瘍性大腸炎治療薬(サラゾピリン)

小児期に停留精巣と診断された場合は、成長してから精子形成に悪影響を及ぼすことがあります。

停留精巣とは、胎児期に腹部にあった精巣が、出生後も陰のうに下降してこない状態です。腹部は精巣に適した温度よりも高温なため、治療しても患っている期間が長ければ造精機能にダメージが残ります。

思い当たる薬の使用や病歴がある方は、不妊を相談する際に医師へ正確に伝えることが大切です。

造精機能障害の検査・診断

造精機能障害の検査・診断に関して、以下の2点にわけて解説します。

・検査方法

・造精機能障害が疑われる精液所見

「不妊検査のための受診は恥ずかしい」と抵抗がある男性もいるでしょう。しかし、検査に痛みはともなわず、射精する姿を他人に見られる心配はありません。

不安を解消するために、検査の流れと結果の見方をチェックしてください。

検査方法

造精機能障害の基本的な検査方法は、精液検査です。一定の禁欲期間を経て、採精室や自宅で精液を採取し、提出します。禁欲期間は、長くても短くても適切な検査ができないため、4日前に射精して3日間禁欲してからの採精をおすすめしています。

採精は可能なら院内で、難しければ自宅で行い、体温と同等に保温した状態で30分以内に病院へ搬送しましょう。精子の鮮度を保てるよう、保温・遮光することが重要です。

精液の状態は変動が大きく、一度の検査では結果の正確な評価が困難なので、精度を高めるために2回以上行われることが一般的です。結果に異常があった場合は、以下の追加検査によって原因を特定します。

style="text-align:center;"

| 検査の種類 | 確認事項 |

|---|---|

| ホルモン検査 | ホルモンの分泌が正常か |

| 超音波検査 |

・精索静脈瘤がないか ・精巣の萎縮が起きていないか ・精巣上体の異常がないか |

| 染色体・遺伝子検査 | 造精機能を阻害する因子がないか |

適切な検査を組み合わせて総合的に診断や治療方針の決定が行われます。不妊の原因がわからずに時間だけが進まないよう、パートナーと同じタイミングで検査を受けることがおすすめです。

造精機能障害が疑われる精液所見

WHO(世界保健機関)が発表した自然妊娠が可能な基準を下回ると、造精機能障害が疑われます。

| 項目 | 基準値 | 基準値以下の場合の呼び名 |

|---|---|---|

| 精液量 | 1.4ml以上 | 精液過少症 |

| 精子濃度 | 1600万個/ml以上 | 乏精子症 |

| 精子の運動率 | 42%以上 | 精子無力症 |

| 精子の正常形態率 | 4%以上 | 奇形精子症 |

精子所見は、体調や生活習慣の影響を受けて容易に変動します。禁欲期間の長さやストレス、睡眠不足などによっても結果が変わるため、1回の検査で一喜一憂しないようにしましょう。

異常所見が出たからといってすぐに不妊が確定するわけではありません。適切に対処するためには、精液検査の結果に応じた再検査や専門的評価が重要です。

造精機能障害の治療方法

造精機能障害の治療方法には、以下の3つがあります。

・手術

・薬物療法

・対症療法

原因によっては、手術や薬物療法で治療可能なケースもあり、精液所見の改善が期待できます。泌尿器科で早期に病気を発見してもらい、治療することが大切です。

手術

精索静脈瘤が原因で造精機能障害が認められる場合は、手術により精液所見の大幅な改善が期待可能です。

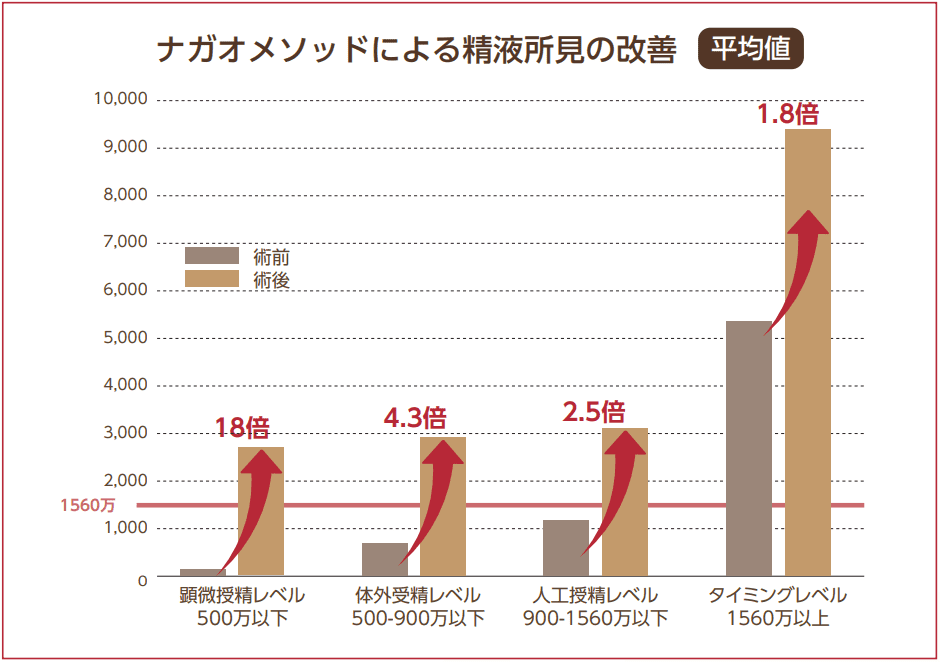

上のグラフは、当院独自の手術である「日帰り顕微鏡下精索静脈瘤手術・ナガオメソッド」による治療効果を示します。顕微授精が必要とされるレベルの精液所見でも、自然妊娠が可能な状態まで改善した実績があります。

ナガオメソッドは、残すべき血管やリンパ管、神経を1本1本剥離し、確実に温存することで合併症のリスクを抑える術式です。

内精逆流静脈・外精(外陰部)逆流静脈のみを1本ずつ結紮(けっさつ)・切離します。再発率は0.1%で極めて低く、2人目以降の妊娠を望むときまで効果が続きます。

1時間程度で終わる、局所麻酔を使った日帰り手術が可能であり、体への負担が少ないこともメリットです。

薬物療法

造精機能障害の症状を緩和できる治療として、以下のような薬物療法があります。

| 種類 | 目的 | 投与される薬・サプリメント |

|---|---|---|

| ホルモン補充療法 | 下垂体ホルモンの補充で精巣の働きを高める |

・hCG製剤 ・r-hFSH製剤 |

| 造精刺激療法 | 精巣を刺激して精子の産生を促す | ・クロミフェン |

| 抗菌薬治療 | 前立腺炎や精巣上体炎など、感染による精子機能低下を改善する | ・抗生物質 |

| サプリメント | 精液所見を改善する |

・コエンザイムQ10 ・L-カルニチン ・亜鉛 ・ビタミンB12 |

| 漢方薬 | 精液所見の低下を予防する |

・牛車腎気丸 (ごしゃじんきがん) ・補中益気湯 (ほちゅうえっきとう) ・八味地黄丸 (はちみじおうがん) |

低ゴナドトロピン性性腺機能低下症に対するホルモン補充や、感染症への対処は医学的根拠が高く、継続的な治療によって精液所見の改善が期待できます。

サプリメントや漢方薬の投与はあくまで補助的な方法であり、多くは医学的根拠が確立されていません。造精機能障害となった原因が不明のケースでも使われ、効果の有無はケースバイケースです。

薬物療法を補助的に取り入れる際は、定期的な検査で経過を確認することが大切です。

対症療法

造精機能障害の原因が特定できない場合は、対症療法が検討されます。対症療法では、造精機能障害を治療せずに妊娠を目指します。

治療法選択の際に、以下のとおり指標となる数値が、「精液量×精子濃度×精子の運動率」で求められる総運動精子数です。

| 総運動精子数の目安 | 推奨される方法 |

|---|---|

| 1638万個以上 | 自然妊娠・タイミング法 |

| 1638万個未満~900万個以上 | 人工授精 |

| 900万個未満~500万個以上 | 体外受精 |

| 500万個未満 | 顕微授精 |

サプリメント・漢方薬の服用や生活習慣の改善を並行・補助的に行い、精液所見が改善するかを確認しながら治療法を選択する傾向です。

射出された精液中に精子が見つからない患者さんは、TESE(精巣内精子採取術)で精子を採取する方法も検討されます。顕微鏡下で精子を含む組織を採取できれば顕微授精を行える可能性があります。

造精機能障害にお悩みの方は当院へご相談を

「造精機能障害かもしれない」と感じた方は、ぜひ当院にご相談ください。

造精機能障害の原因のなかで、最も多い病気は精索静脈瘤です。精索静脈瘤を治療すると精液所見の改善が見込めるため、一人で抱え込まずに男性不妊の治療実績がある泌尿器科へ相談することが大切です。

当院には、男性不妊を専門とする泌尿器科医が在籍しています。日帰り顕微鏡下精索静脈瘤手術・ナガオメソッドによる、再発率が低く、身体的負担の少ない治療が可能です。

精液所見の低下を指摘されてお悩みなら、精索静脈瘤の有無や治療が望めるかについて、検査で状態を確認してみましょう。不妊治療の第一歩として、精索静脈瘤検査のための初診予約をご検討ください。

お問い合わせ・ご予約はこちら

〒104-0061 東京都中央区銀座2-8-19 FPG links GINZA 6F

この記事の執筆医師

永尾 光一 先生

一般社団法人日本精索静脈瘤協会 理事長

医療法人社団マイクロ会 理事長

銀座リプロ外科 院長

昭和大学にて形成外科学を8年間専攻。その後、東邦大学で泌尿器科学を専攻し、形成外科・泌尿器科両方の診療科部長を経験する(2つの基本領域専門医を取得)。得意分野はマイクロサージャリーをはじめとする生殖医学領域の形成外科的手術。泌尿器科医の枠を超えた細やかな手術手技と丁寧な診察で、様々な悩みを抱える患者さんから高い信頼と評価を得ている。

初診のご予約

初診のご予約 再診のご予約

再診のご予約