度重なる流産による悲しみから、「原因が知りたい」「自分にできることはないか」とお悩みではありませんか。

流産や死産を繰り返してしまう状態のことを不育症といい、女性だけの問題ではなく、男性の病気が原因の場合もあることが明らかになってきています。

本記事では、不育症を引き起こす可能性のある要因や、原因を探るうえで必要な検査、治療の選択肢を紹介します。繰り返される悲しみに終止符を打ち、大切な人の笑顔を守るために、ぜひ参考にしてください。

日本産科婦人科学会や米国生殖医学会の定義によると、不育症とは、流産または死産を2回以上繰り返した場合を指します。すでに子どもを出産した経験があっても、流産や死産を2回以上繰り返していれば不育症と診断される場合があります。

流産・死産とは、以下の状態のことです。

| 流産 | 妊娠が22週未満で終了すること |

|---|---|

| 死産 | 妊娠22週以降に胎児が死亡した状態で出産すること |

流産が連続2回起こることを「反復流産」といい、3回以上の場合の呼び名は「習慣流産」です。

流産は妊娠全体の10~15%の頻度で起こり、年齢とともに確率は上昇する傾向があります。高齢出産に分類される年齢層では、特別な原因がなくても染色体異常による流産が起こりやすくなります。

すべてが病的な流産とは限らないことも、理解しておきましょう。

生化学的妊娠(化学流産)は、無事に出産できない点は同じですが、妊娠検査薬で陽性反応が見られても胎嚢が確認できないため、日本では流産回数に含まれません。

不育症のリスク因子は、以下のとおりです。

・子宮形態異常

・内分泌異常

・夫婦染色体異常

・胎児の染色体異常の反復

・抗リン脂質抗体症候群

・血液凝固異常(血栓性素因)

・その他

要因を持っている人に流産が必ず起こるわけではないため、原因ではなくリスク因子と表現されます。流産・死産の可能性を高める各リスク因子について詳しく解説します。

子宮形態異常は、子宮が生まれつき変形している状態のことで、不育症のリスク因子の1つです。

子宮は、女性が胎児の頃に、ミューラー管という部分が左右から合わさって作られる器官です。うまく形成されないと、生まれつき子宮の形に異常が見られることがあります。

子宮形態異常の場合、赤ちゃんが成長するための十分な空間がなかったり、胎盤への血液供給がうまくいかなかったりして、妊娠継続が難しくなるケースがあります。

子宮形態異常の種類は、以下のとおりです。

| 先天性子宮形態異常 |

・中隔子宮 ・双角子宮 ・弓状子宮 ・重複子宮 ・単角子宮 |

|---|---|

| 後天性子宮形態異常 |

・子宮筋腫(粘膜下筋腫) ・子宮腔癒着症(アッシャーマン症候群) ・子宮腺筋症 |

不育症と特に関連する子宮形態異常として、中隔子宮と双角子宮が挙げられます。中隔子宮は中心に壁があり、子宮が2つに分かれている状態です。双角子宮は底が2つに分かれ、ハートのような形になっています。

中隔子宮や双角子宮に自覚症状はないため、婦人科検診をきっかけに初めて気づく方も多くいます。

内分泌異常は、以前から指摘されている不育症のリスク因子です。妊娠の成立や継続に欠かせないホルモンの分泌過剰・不足により、流産するリスクが高くなります。

不育症に関連する内分泌異常は、以下のとおりです。

・甲状腺機能異常

・多のう胞性卵巣症候群

・糖尿病

甲状腺は代謝やホルモンバランスに関与して妊娠の維持に影響を与えるため、甲状腺機能低下症や甲状腺機能亢進症は、不育症のリスク因子となることが知られています。

不妊症の原因でもある多のう胞性卵巣症候群と診断された方は流産のリスクが高く、妊娠が成立したあとも細やかな経過観察が必要です。

糖尿病で妊娠初期の血糖が高い場合は、流産や胎児の奇形を引き起こす可能性があります。

妊娠したあとに内分泌異常がわかったケースでも、適切な治療により流産のリスクを下げられるため、早期発見が重要です。

不育症に悩むカップルの約5%は、夫婦のいずれかに次のような染色体異常が認められるという報告があります。

| 均衡型構造異常 |

・染色体の一部がほかと入れ替わる ・全体の遺伝情報は失われていない |

|---|---|

| 数的異常 | 染色体の数が通常より多い・少ない |

染色体とは、細胞の中にあり、遺伝情報(DNA)が棒状に折りたたまれた構造体です。

夫婦のどちらかに染色体異常がある場合は、精子・卵子の染色体にも異常が起きやすくなり、流産や着床障害の原因となりえます。染色体異常があったとしても、生活上は健康で自覚症状がない場合も多く、不妊検査で初めて判明する人もいます。

不育症のリスク因子の1つが、偶発的な胎児の染色体異常が繰り返し起こっていることです。妊娠初期の流産の多くは、胎児の染色体異常が原因だといわれています。

流産に関わる染色体異常の種類は、以下のとおりです。

| トリソミー | 染色体の数が通常より増える |

|---|---|

| モノソミー | 2本で1対の染色体が片方を失う |

| 三倍体・四倍体 |

1つの卵子に複数の精子が受精して染色体の数が異常になる

・1つの卵子に2つの精子が受精した状態が三倍体 |

| 染色体構造異常 | 染色体の形に異常がある |

夫婦に特別な問題がないケースでも胎児の染色体異常は起こるため、責任を感じすぎないようにしましょう。

抗リン脂質抗体症候群(APS)は、自己免疫異常により血液が固まりやすくなる疾患で、不育症のリスク因子の1つです。抗リン脂質抗体症候群になると、胎盤の血流が滞り、胎児の発育に影響を及ぼす可能性があります。

抗リン脂質抗体症候群は、以下のように分類されます。

| 原発性APS | ほかの自己免疫疾患をともなわず発症する |

|---|---|

| 続発性APS | 以下のような自己免疫疾患にともない発症する

・全身性エリテマトーデス(SLE) |

| 劇症型APS | 感染症・外傷・抗凝固療法の中断などが引き金となって発症する |

抗リン脂質抗体症候群の治療により、妊娠継続率の向上が可能です。

不育症のリスク因子の1つが血液凝固異常(血栓性素因)です。血液が過度に凝固しやすい体質や状態を指し、胎盤の血流を妨げ、流産や胎児発育不全を引き起こす可能性があります。

妊娠中の血栓形成のリスク因子は、以下のとおりです。

・プロテインC欠乏症

・プロテインS欠乏症

・アンチトロンビンIII欠乏症

・高ホモシステイン血症

第XII因子欠乏症も、不育症のリスク因子として考えられていました。しかし、第XII因子欠乏症の方の場合は、抗リン脂質抗体症候群といった自己免疫疾患が直接的なリスク因子になっていると指摘する研究もあります。

不育症の3分の2は原因不明で、男性にも女性にも要因はないとされています。ただし、以下のような生活習慣や持病などが流産・死産の要因となる可能性も見逃せません。

・肥満

・飲酒・喫煙

・カフェインの大量摂取

・精索静脈瘤

男性の精索静脈瘤という病気は不妊男性の40%もあり、精子のDNA損傷を起こし、受精したとしても正常に育たず、流産のリスクが高まります。泌尿器科の診察・エコー検査で早期に発見し精索静脈瘤手術を行うと精子のDNA損傷が改善することが証明されています。

妊娠・出産を成功させるには、女性だけでなく男性も生活習慣を改善(禁煙、肥満改善など)したり、精索静脈瘤の検査・治療を受けたりすることが大切です。

不育症が疑われる場合に必要に応じて選択される検査は、以下のとおりです。

・子宮形態検査

・内分泌検査

・夫婦染色体検査

・抗リン脂質抗体検査

・流産絨毛(じゅうもう)染色体検査

・選択的検査

不育症の検査は、臨床的エビデンスから推奨検査・選択的検査・研究的検査・非推奨検査の4つに分類されます。今回は、推奨検査と選択的検査をメインに解説します。

一般的に、1回の初期流産では検査の必要はないとされますが、繰り返す場合は夫婦の一方に原因がある可能性を考えましょう。

子宮形態検査は、子宮の形状や内部構造を評価し、流産の原因となる異常を特定する検査で、具体的な方法は以下のとおりです。

| 検査方法 | 特徴 |

|---|---|

| 3次元超音波検査 (3Dエコー) |

・立体的な画像で構造を詳細に評価できる ・中隔子宮と双角子宮の鑑別に役立つ |

| 経膣超音波検査 | 膣から超音波機器を挿入して子宮や卵巣の状態を観察する |

| 子宮卵管造影検査 (HSG) |

1.造影剤を子宮内に注入してX線で撮影する 2.子宮内腔や卵管の状態を評価する |

| 子宮鏡検査 ※選択的検査 |

子宮内にカメラを挿入して内部を観察する |

| MRI検査 ※選択的検査 |

・強い磁石と電波により子宮の断面画像を撮影する ・診断精度が高い |

| 腹腔鏡検査 |

1.腹部を小さく切開する 2.カメラを挿入して子宮や卵巣を観察する |

複数の検査を組み合わせることで、子宮の形態異常を正確に診断でき、適切な治療方針を立てられます。

採血による内分泌検査も、不育症の診断のために行われます。

| 検査項目 | 目的 |

|---|---|

| 甲状腺ホルモン(TSH・FT4) | 妊娠維持に必要なホルモンの値をチェックする |

| 血糖値・HbA1c | 糖尿病の有無を確認する |

甲状腺ホルモンの値で、甲状腺機能低下症や甲状腺機能亢進症の有無を確認可能です。

TSHの値が基準値より高く、FT4が正常範囲内の「潜在性甲状腺機能低下症」でも、流産のリスクが増加するという報告があります。妊娠を希望する場合は、TSH値を2.5μIU/ml以下に保つことが推奨されています。

高血糖状態は受精卵の発育を阻害し、流産を引き起こすため、糖尿病の検査も必須です。糖尿病の方は、妊娠前からの血糖コントロールが重要で、場合によってはインスリン療法が必要となります。

内分泌異常は自覚症状がないケースも多く、早期発見して適切な治療や管理を受けるために検査は重要です。

不育症の診断において、夫婦染色体検査は重要な検査の1つであり、血液検査によって行われます。検査で夫婦の一方に異常が発見されたケースでも、着床前診断で正常な染色体の胚を選択すると、流産リスクの低減が期待可能です。

しかし、検査結果によっては、染色体異常が次の世代に遺伝するリスクが発覚する場合もあります。染色体異常は非常にデリケートな問題なので、あらかじめ十分な説明を聞いてから検査を受けるか決めましょう。

抗リン脂質抗体症候群がリスク因子の不育症が疑われるケースでは、抗リン脂質抗体検査が行われます。調べる抗体と陽性となる条件は、以下のとおりです。

| 検査する抗体 | 陽性となる条件 |

|---|---|

|

ループスアンチコアグラント (LA) |

・血液が固まるまでの時間に異常がある ・LAの存在が認められる |

|

抗カルジオリピン抗体 (aCL) |

中等度以上の力価のaCLが認められる |

|

抗β2グリコプロテインI抗体 (抗β2GPI抗体) |

中等度以上の力価の抗β2GPI抗体が認められる |

力価とは、抗体の濃度を示す数値です。12週間以上の間隔をあけて検査を行い、2回以上陽性であった場合に抗リン脂質抗体症候群と診断されます。

不育症のリスク因子を調べるために、流産絨毛染色体検査が行われるケースもあります。

流産絨毛染色体検査とは、流産時に胎児の組織を採取したのち4週間培養し、染色体異常の有無を特定する方法です。結果に応じて考えられる流産の原因は、以下のとおりです。

| 胎児の染色体検査結果 | 考えられる流産の原因 |

|---|---|

| 異常検出 | 胎児(胎芽)染色体異常 |

| 構造異常検出 | 夫婦どちらかの染色体異常 |

| 異常不検出 | 子宮形態異常・母体の内分泌異常など |

流産絨毛染色体検査は、流産の原因を明らかにし、妊娠・出産に向けた今後の対応を検討するために役立ちます。

不育症の診断では、以下のような場合に選択的検査が追加されることがあります。

標準的な検査で明確な原因が判明しない

特定の症状やリスク因子が認められる

患者さんの状況に応じて選択され、不育症の原因特定につながったり、治療方針が決めやすくなったりする点がメリットです。

選択的検査には、以下のような種類があります。

| 検査名 | 検査方法・項目 | 検査が推奨されるケース |

|---|---|---|

| 子宮形態検査 |

・子宮鏡検査 ・MRI検査 |

超音波検査や子宮卵管造影検査で異常があった |

|

血栓性素因 関連検査 |

・プロテインC ・プロテインS ・第XII因子凝固活性 ・アンチトロンビン |

血液が過度に凝固しやすい体質と流産の関連を調べる必要がある |

|

抗リン脂質抗体 追加検査 |

・抗フォスファチジルエタノールアミン(PE)抗体IgG・IgM ・フォスファチジルセリン依存性抗プロトロンビン(aPS/PT)抗体 |

標準的な抗リン脂質抗体検査で陰性かつ原因不明である |

| 自己抗体検査 | 抗TPO抗体 | 甲状腺異常との関連を調べる |

| 抗核抗体 | 全身性エリテマトーデスといった合併症を疑う |

選択的検査は一部が保険適用です。担当医と十分に相談し、検査の必要性や内容について理解を深めたうえで実施するかを決めることが大切です。

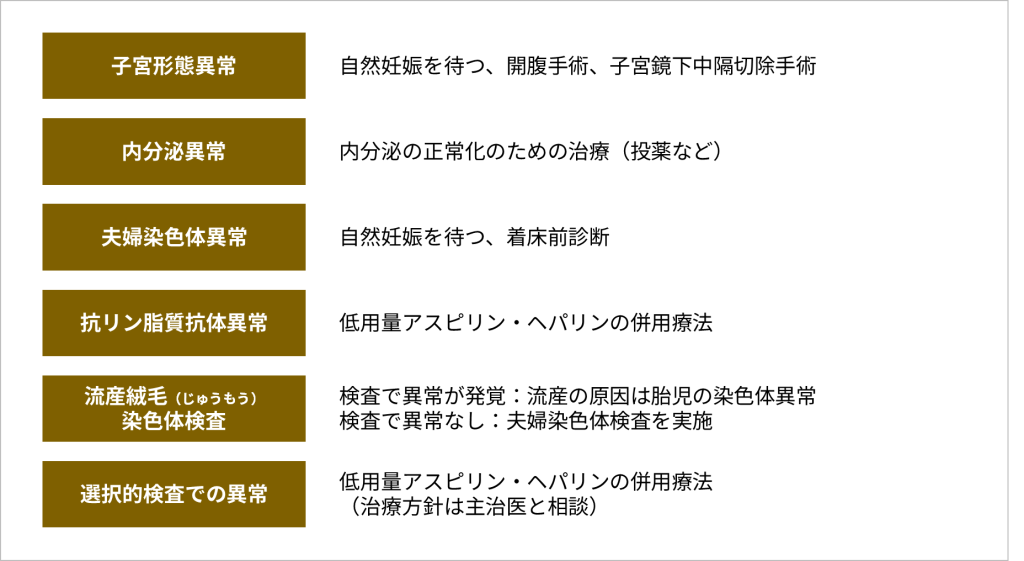

以下のリスク因子別に、不育症の治療法と出産に向けたネクストステップについて解説します。

・子宮形態異常

・内分泌異常

・夫婦染色体異常

・抗リン脂質抗体症候群

・胎児の染色体異常

治療を受けたとしても、必ず無事に出産できるとは限りません。妊娠・出産は、さまざまな要素が絡み合った奇跡的な出来事であることを認識しておきましょう。

不育症のリスク因子の1つである子宮形態異常の治療方法は、異常の種類や程度、妊娠歴などに応じて選択されます。以下のような子宮形態異常は、手術が可能です。

| 異常の種類 | 手術名 | 手術の内容 |

|---|---|---|

| 中隔子宮 | 子宮鏡下中隔切除術 | 内視鏡を用いて中隔を切除する |

| 双角子宮 | 子宮形成手術 | 子宮を縫合して正常な形に整える |

すべての子宮形態異常が手術の対象となるわけではありません。双角子宮の手術による不育症へのメリットは少ないという研究結果も報告されています。手術は、流産を繰り返していたり、子宮形態異常の程度が重かったりする場合に検討される傾向があります。

手術後は、子宮の状態を確認するためのフォローアップの実施を含め、医師と相談しながら次回の妊娠に向けた計画を立てましょう。

子宮の状態によっては、積極的に形態異常の治療をせず、自然妊娠を待つ場合もあります。

内分泌異常が不育症のリスク因子になっている場合は、以下のように、症状に応じて薬でホルモン値をコントロールする治療が行われます。

| 内分泌異常の症状 | 治療法 |

|---|---|

| 甲状腺機能低下症 | レボチロキシンの投与によってTSH値を適正範囲に保つ |

| 甲状腺機能亢進症 |

以下の抗甲状腺薬でホルモン値をコントロールする

・チアマゾール |

| 糖尿病 |

・インスリンを投与して血糖値をコントロールする ・食事療法と運動療法を並行する |

ホルモン値や血糖値が安定したタイミングでの妊娠が推奨されるため、医師と相談しながら計画を立てることが大切です。内分泌異常は、妊活中だけでなく妊娠中・産後も継続して治療が必要な場合があります。

不育症のリスク因子が夫婦染色体異常の場合は、根本的な治療法はありません。妊娠へのステップとして以下のような生殖補助医療と着床前遺伝学的検査が選択されることがあり、流産リスクの低下が期待できます。

| 体外受精 | 卵子と精子を体外(シャーレ内)で受精させてから子宮に戻す |

|---|---|

| 顕微授精 | 顕微鏡下で卵子に精子を注入して受精させてから子宮に戻す |

| 着床前遺伝学的検査 | 生殖補助医療で育った胚から細胞を取り出して異常を検査する |

夫婦染色体異常では、精子・卵子の質が良くないことが、妊娠や受精卵・胎児の発育にとって大きな問題です。質の良い精子・卵子を選別して体外受精・顕微授精を行えば、流産の可能性を下げられるでしょう。

夫婦の一方に染色体異常があっても、すべての妊娠で流産に至るわけではありません。十分なカウンセリングを受け、パートナーとよく相談したうえで治療法を選択してください。

抗リン脂質抗体症候群が原因の不育症の治療では、血栓症の予防と妊娠合併症の管理が行われます。以下のような抗凝固作用がある薬を用いた血栓予防・血流改善により、胎児の発育阻害が緩和される効果が期待可能です。

・低用量アスピリン(LDA)

・未分画ヘパリン(UFH)

排卵後から低用量アスピリンの内服を始め、妊娠が確認された時点で未分画ヘパリンの皮下注射を開始します。服薬のタイミングや期間は、母子の健康を守るうえで非常に重要なので、医師の指示をしっかりと守りましょう。

偶発的な胎児の染色体異常による流産は、夫婦の努力では防ぎきれない側面もあります。染色体異常は特別な原因がなくても起こりますが、以下のような場合は精子や卵子の質が低下していることが多く、発生リスクが高まります。

・夫婦の年齢が高い

・男性に精索静脈瘤がある

加齢は、精子・卵子の状態を低下させる原因の1つです。

精索静脈瘤によって精子のDNAが損傷されていると、受精したとしても正常に育たず、流産につながる可能性があります。

しかし、精索静脈瘤を治療すれば、約2ヵ月で精子のDNAや形態などの改善が見込めます。人工授精や体外受精といった不妊治療のステップアップを勧められるほど、精液所見が悪化していても術後の改善が望め、自然妊娠も期待できるでしょう。

不育症における男性側の要因の1つとして挙げられる病気が、精索静脈瘤です。受精卵は、卵子と精子のDNAが合わさって出来ています。そのため、不育症というと女性側の問題が注目されがちですが、精索静脈瘤があると精子のDNAが損傷し、流産の可能性が高まってしまいます。

精索静脈瘤は、一般男性の15%・不妊男性の40%に見られ、決して他人事ではなく、気づかないうちに自身にも発症している可能性があります。出産の日を無事に迎えられる確率を高めるために、精索静脈瘤の症状と治療法を確認しましょう。

精索静脈瘤とは、精巣から心臓に向かって血液を戻す静脈が拡張し、陰のうの付近で瘤(こぶ)のようになってしまう状態のことです。自覚症状が少なく、不妊検査のなかで初めて見つかる方も大勢います。

精索静脈瘤があると、温かい血液が溜まって精巣の温度が上昇し、機能が低下します。精巣機能の低下により、精子のDNAや運動率に悪影響を及ぼしたり、男性ホルモンの働きが悪くなったりするでしょう。

精索静脈瘤は、泌尿器科での触診や超音波検査で診断可能です。「精液検査で異常があった」「パートナーが流産を繰り返している」という場合は、精索静脈瘤がないか調べることを推奨します。

精索静脈瘤が見つかった場合は、手術によって治療すれば、精液所見が改善される見込みがあります。精子のDNA損傷率が減少すると、受精卵の染色体異常リスクが下がり、流産の予防につながるでしょう。

当院では、「日帰り顕微鏡下精索静脈瘤手術・ナガオメソッド」という高精度な手術を行なっています。

鼠径部下を約2.5cm切開し、顕微鏡を使って逆流している静脈を1本ずつ細い糸でしばり、切り離す手法は、限られた医師にのみ可能な技術です。動脈・リンパ管・神経は温存でき、合併症のリスクを下げられることがメリットです。

内精逆流静脈だけでなく外陰部逆流静脈も処置するため、再発率を下げられ、一度の手術で治療効果が続きます。手術を受けた日に自宅へ帰れ、次の日には日常生活に戻れます。

不育症の治療は、夫婦で力を合わせることが大切です。男性も自分の体にも目を向け、妊娠と出産の可能性を高めましょう。

「不育症の原因がわからない」「流産せずに赤ちゃんが無事に生まれてほしい」とお悩みの方は、当院へご相談ください。

当院で実施している日帰り顕微鏡下精索静脈瘤手術・ナガオメソッドは、術後87%の方の精液所見が改善した、実績のある手法です。精子のDNA損傷率の改善により流産率の低下や妊娠継続率の向上が期待できます。

当院は手術枠を多く設けており、およそ2週間待てば手術が受けられるため、早く妊娠に向けた行動を起こしたい方にもおすすめです。

病気を治療し、パートナーの身体的・精神的なつらさを軽くしたい方は、ぜひ一度当院の初診をご予約ください。

銀座リプロ外科では年間800例を超える精索静脈瘤手術を行っております。中でも永尾光一医師はナガオメソッドにより20年以上、精索静脈瘤手術をしており、その手術数は10,000例程度となります。日本ではまだあまり知られていない診療が多いですが、より多くの患者様に気軽に相談していただければと思っております。

c 2019 Association of Microsurgery, Ginza Reproductive Surgery.