顕微授精とは、精子を卵子へ直接注入することで受精をサポートする方法です。卵子と精子が1つずつあればできるため、乏精子症や無精子症の方でも行える可能性があるとして、注目されている治療です。

顕微授精は、人工授精や体外受精のあとのステップアップとして行われる傾向があります。

本記事では、顕微授精のメリット・デメリットや流れなどを紹介します。リスクや成功率を高める方法を知りたい方は、ぜひ参考にしてください。

顕微授精とは、体内から取り出した卵子を顕微鏡で確認しながら、専用の針(マイクロピペット)で精子を注入し、受精をサポートする方法です。

顕微授精の一般的な方法は、卵細胞質内精子注入法(ICSI:Intracytoplasmic sperm injection)と呼ばれています。ICSIは、1992年にベルギーのPalermo博士らにより初めて行われ、現代では世界に普及している手法です。

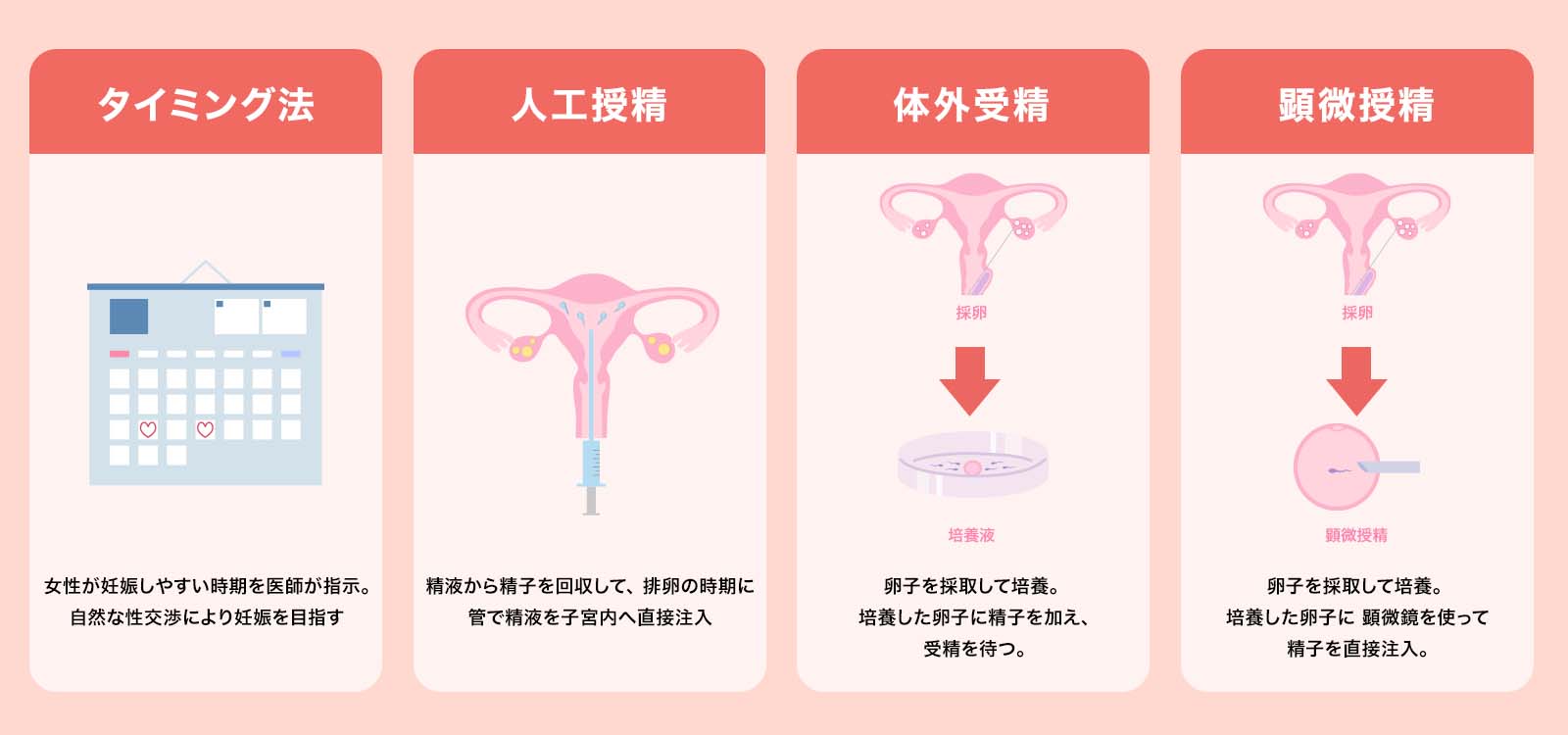

顕微授精は、タイミング法や人工授精・通常の体外受精を行なっても妊娠しなかった際に、主に検討されます。不妊治療のステップアップを考える前に、顕微授精のメリット・デメリット、適するケースを確認しましょう。

顕微授精には、以下のようなメリットがあります。

・精子が1つでもあれば行える

・受精障害があってもチャレンジできる

・体外受精よりも受精の可能性がやや高い

・運動性や形態の良い精子を選択して行える

顕微授精は、精液1mlあたりの精子数が1600万個未満の乏精子症の方にも向いている手法です。無精子症の場合でも、手術により精巣から精子を採取できれば、顕微授精が可能です。運動率や形態の良い精子を選んで卵子へ注入できるため、受精の可能性を高められます。

顕微授精の主なデメリットは、以下の5つです。

・卵子にダメージを与えるリスクがある

・卵巣過剰刺激症候群(OHSS)を生じる可能性がある

・胚(はい)培養士の力量が問われる

・定期的な通院が必要となる

・費用が高額である

顕微授精はマイクロピペットを使って人工的に卵子に穴を開けるので、傷ついたり壊れたりするリスクがあります。

排卵誘発剤の投与により卵巣が過剰に反応している状態になる、卵巣過剰刺激症候群発症の恐れも指摘されています。症状として腹水や胸水が溜まったり、血液が濃縮されて血栓症・腎障害が生じたりすることがあり、ケースによっては入院が必要です。

顕微授精は非常に繊細な手技で、胚培養士の技術や経験が成功率に大きく影響するため、信頼できる医療機関を選ぶことが重要です。また、排卵誘発・採卵・胚移植など、工程が複数あるため、治療中は頻繁な通院が必要であり、高額な費用がかかります。

顕微授精は、流産・先天異常の割合が自然妊娠よりわずかに高いとされています。しかし、はっきりとした結論は出ておらず、研究が進められている状況です。

顕微授精は、以下のようなケースで用いられる方法です。

・卵子の数が少ない

・精子濃度や精子の運動率が低い

・体外受精で妊娠が成立しなかった

・無精子症のため精巣内精子採取術を行なった

通常の体外受精の場合は、卵子1つに対して精子が10万個必要だと考えられています。一方で、顕微授精は卵子1つに対して精子が1つあれば受精が期待できるので、重度の乏精子症では体外受精よりも顕微授精のほうが適するでしょう。

無精子症のうち、手術で精巣から精子が採取できた場合も、顕微授精が選択されます。

日本産科婦人科学会が発表した2022年の治療成績における、顕微授精(ICSI)の移植あたりの妊娠率は19.1%で、流産率は25.6%でした。2022年には、新鮮胚を用いた顕微授精が153,235件行われており、2,254人が誕生しています。

ICSIを含む生殖補助医療(ART)の妊娠率は、女性の年齢が上がるごとに低下します。顕微授精はあくまでも受精をサポートする方法であり、必ず成功するわけではありません。男性の精索静脈瘤などによる精子DNAダメージなども考慮し、早い段階で適切な治療法を選ぶことが重要です。

顕微授精と、ほかの不妊治療方法との違いを説明します。不妊治療には、顕微授精のほかにも以下のような方法があります。

・体外受精

・人工授精

顕微授精は、人工授精や体外受精からステップアップするケースが一般的です。女性の年齢や不妊症の原因などによりステップアップするタイミングは変わります。

体外受精と顕微授精は、体外で卵子と精子を出会わせる点は同じですが、受精のさせ方に違いがあります。

体外受精は、卵子と精子をシャーレ内の培養液中に入れ、受精させる仕組みです。精子が自らの力で卵子に入っていくことで受精が起こるため、顕微授精よりも自然な方法です。

顕微授精は、精子を卵子に人工的に注入することで受精が起こります。乏精子症のように体外受精をするには数が足りないケースでも、精子が1つあれば実施可能です。精子が少ないときは、あらかじめ精巣内の精子を回収し、凍結保存することがあります。

下記の記事では、体外受精について詳しく解説していますので、ぜひご覧ください。

人工授精と顕微授精は、人の手で精子を注入する点は共通していますが、受精する場所が体内か体外かが異なります。

人工授精は、精液から運動性の良い精子を回収し、排卵直前にチューブを使って子宮へ直接注入する方法です。卵子と精子が出会うまでをサポートする方法で、自然妊娠に近い形です。

人工授精は採卵の必要がなく、女性の体への負担を少なく抑えられます。ただし、精子の運動性がきわめて悪いケースでは、自力で卵子へたどり着くことが困難なため、人工授精の選択は難しいでしょう。

顕微授精は、以下の流れで行われます。

1. 排卵誘発

2. 採卵

3. 採精

4. 受精

5. 胚培養

6. 胚移植

7. 妊娠判定

顕微授精のおおまかな流れを解説するため、「治療のイメージができない」「スケジュール管理をしたい」という方は、ぜひ役立ててください。

顕微授精の最初のステップは、排卵誘発剤により卵巣を刺激し、排卵を促すことです。正常周期で排卵が起こるケースでも、妊娠率を上げるために排卵誘発が行われることがあります。

よく用いられる卵巣刺激の方法は、以下のとおりです。

| 刺激法 | 特徴 |

|---|---|

| 自然周期法 | 卵巣刺激の薬を使わずに卵胞の発育を待つ |

| 低刺激法 | 飲み薬や少量の注射で行う |

| 中刺激法 | 低刺激法と高刺激法の中間である |

| 高刺激法 |

・排卵誘発剤を連日使用する ・ロング法・ショート法・アンタゴニスト法などがある |

排卵誘発の方法は、年齢や卵巣予備能(卵巣の機能)などを考慮して選択されます。ただし、卵巣の機能が悪いケースでは、選択肢が自然周期法や低刺激法に限られることもあります。

卵胞やホルモンの状態を検査し、採卵日を決めることが、排卵を誘発したあとの顕微授精のステップです。

採卵では、経膣超音波を用いて卵巣内を見ながら、膣から専用の針を入れて卵胞に刺し、卵胞液とともに卵子を吸引して取り出します。針を刺すので痛みがあり、静脈麻酔や座薬などを使って緩和しながら行われます。

採卵にかかる時間は、針を刺す卵胞の数にもよりますが、一般的には約10~20分です。採卵後は体に異常がないかチェックしたあとで、当日のうちに帰宅できます。

顕微授精では、採卵を行なった日に精子も採取する流れが一般的です。採精は、クリニックの採精室や自宅で行います。

ただし、以下のようなケースでは、あらかじめ凍結保存した精子を使うこともあります。

・採卵の当日に病院に行けない

・がん治療をする前に採精した

・精巣内精子採取術(TESE)を行なった

精子の数が少なかったり、運動率が悪かったりするときは、採卵よりも前から何度か採精を行うことで、できる限り多く集めたなかから選別が可能です。

採卵・採精のあとのステップが受精です。顕微授精では、顕微鏡を使って、マイクロピペットと呼ばれる細いガラス管に採取した精子を1つ取り入れ、卵子の細胞質に入れます。

顕微授精の受精率を高めるために運動性の良い精子を選別する方法は、以下の2つです。

| 密度勾配遠心法 (DGC) |

遠心力を利用して細胞密度の高い成熟した精子を分離する |

| Swim-Up法 | DGCで選別したなかから運動性の高い成熟精子を選別する |

運動性や形態の良い精子を卵子へ注入し、受精するかをチェックします。

顕微授精には、受精を行なったあとのステップとして胚培養があります。

胚培養とは、精子を注入した卵子を専用の培養液を用いて培養することです。培養作業はインキュベーターと呼ばれる機械で温度とガス濃度をコントロールし、体内と同じ環境を作って行われます。

インキュベーター内で受精卵の細胞分裂を進ませ、2~6日程度は観察を続けます。タイムラプスインキュベーターを使用していれば、カメラが搭載されているため、受精卵を外に出すことなく観察可能です。

受精卵の状態を見ながら、適切な時期に移植や凍結へと進めます。

インキュベーターで受精卵を培養したあとの顕微授精のステップは、胚移植です。胚移植では、良質な胚をカテーテルで子宮内に戻します。

日本産科婦人科学会は、双子や三つ子のような多胎妊娠を防ぐために、移植する胚数は原則1個と規定しています。ただし、女性の年齢や治療歴などを考慮する場合に限り、最大3個まで移植が可能です。

胚移植には、受精してから2~3日後の初期胚移植と、5~6日間培養する胚盤胞(はいばんほう)移植があります。

採卵時に母体が移植に適さない場合、胚を凍結して保存し、子宮の状態が良いときに融解して使用する方法が凍結胚移植です。さまざまな治療法を選択すると費用がかさむので、質の良い胚の数や女性の年齢といった複数の要素を考慮し、慎重に移植方法を選びましょう。

顕微授精の最後のステップは、妊娠しているかのチェックです。妊娠判定の時期は、初期胚移植よりも胚盤胞を用いたケースのほうが早い傾向があります。

妊娠判定は、胚移植から約2週間後に、尿検査や血液検査でhCGと呼ばれるホルモンの濃度を測って行われます。

妊娠5週目あたりになると、エコー検査によって、赤ちゃんを包む膜である胎嚢(たいのう)が形成されているかチェックする流れが一般的です。胎嚢と心拍が確認できれば、妊娠成立と判断されます。

通常の顕微授精(ICSI)以外の方法には、主に以下の4つがあります。

・ピエゾICSI

・レスキューICSI

・精巣内精子によるICSI

・スプリットICSI

自身に適した種類を選択するために、方法ごとの特徴やメリットをチェックしましょう。

ピエゾICSIは、通常の顕微授精と異なる方法の1つです。通常の顕微授精と比べて、精子を注入する際の卵子へのダメージが少ないというメリットがあります。

顕微授精では、先のとがったマイクロピペットを卵子へ押し込むことで透明帯を破り、細胞膜を吸って穴を開けて精子を注入する方法が一般的です。

一方で、ピエゾICSIは、先端が平らな形状のマイクロピペットを用います。ピエゾパルスと呼ばれる振動によって透明帯に穴を開け、細胞膜を破くときに細胞質を吸い込まなくても精子を卵子へと注入可能です。

卵子へのダメージが少なく済むことで、通常の顕微授精と比べて正常受精率が高いとの報告があります。

レスキューICSIも、通常の顕微授精以外の方法です。レスキューICSIとは、体外受精で受精しなかったときに、同じ卵子に対して顕微授精を追加で行う方法で、受精の可能性を高められます。

実施方法によっては、レスキューICSIは通常の顕微授精と変わらない受精成績を誇る、という報告も見られます。

ただし、多精子受精や、時間の経過による卵子の質低下などのリスクがある点に注意が必要です。多精子受精とは、1つの卵子に複数の精子が受精している異常な状態です。

医師に相談し、リスクを考慮したうえでレスキューICSIを実施するか決めましょう。

精巣内精子によるICSI(TESE-ICSI)も、通常以外の顕微授精の方法として挙げられます。TESE-ICSIとは、精巣内精子採取術(TESE)により採取した精子を使用し、顕微授精を行う手法です。

TESEは重度の乏精子症や無精子症の方が行う手術で、精巣内から精子を直接採取する方法です。肉眼的精巣精子採取術(Conventional-TESE)と、顕微鏡下精巣精子採取術(Micro-TESE)に分けられます。

通常の顕微授精に体外受精を合わせたスプリットICSIもあります。スプリットICSIでは、採取した卵子を2つのグループに分け、顕微授精と体外受精の両方を実施することが特徴です。

スプリットICSIは、受精卵が1つも成立しないリスクを軽減できるメリットがあります。体外受精と顕微授精のどちらが良いか、専門家でも判断が難しいケースに向いているでしょう。

ただし、採取可能な卵子の数が少ないと行えないうえ、体外受精と顕微授精両方の費用がかかる点がデメリットです。

顕微授精の成功率を上げたいときに男性ができることには、以下の2つが挙げられます。

・精子の質を高める

・男性不妊の場合は治療する

パートナーだけに負担をかけないよう、男性が取り組むべきことについて詳しく解説します。

精子の質を高めることは、顕微授精の成功率を上げたいときに男性ができる対策です。

顕微授精の成功には良質な精子が必要であり、DNAにダメージがある状態では受精率が下がり流産の原因にもなります。生殖補助医療を行う前に、女性だけでなく男性も精密な検査を受け、結果が悪かったときは適切な治療をすることで、成功率アップが期待できます。

精子の質を高めるためには、泌尿器科で診察・超音波検査を行い精索静脈瘤などの問題がないかを検査します。また、自身の生活習慣を見直し、心身ともに健康に気をつけることが大切です。

精巣を温めて機能を下げてしまわないよう、タイトな下着や長時間のサウナ利用は避けてください。喫煙・肥満・ストレス・AGA薬も男性不妊の原因となります。

顕微授精の成功率を上げるために、男性不妊の場合は治療を検討しましょう。

男性不妊の最も多い原因(40%)は、精巣の血管がうっ血して瘤(こぶ)ができる精索静脈瘤です。精索静脈瘤は精液所見を悪化させたり、精子のDNAのダメージにつながったりしますが、手術により治療でき、精巣機能の改善が見込めます。

当院では、「日帰り顕微鏡下精索静脈瘤手術・ナガオメソッド」を実施しています。顕微鏡を使って精管・動脈・リンパ管・神経などを確認して避けたうえで、逆流して大きくなった静脈だけをしばり、切り離す手術です。さらに、内精静脈だけでなく外陰部静脈を処理します。

症状に関連しない部分はすべて残せるので、再発や合併症のリスクが低く、87%の方の精液所見に改善が見られています。

精索静脈瘤の手術を受けることで、顕微授精の成功率が上がるとする報告も見られます。精子の質が上がれば、顕微授精から体外受精・人工授精へと不妊治療のステップダウンも望め、自然妊娠も期待できます。

男性不妊についてのお悩みは当院へお聞かせください。当院では、精索静脈瘤を中心とした男性不妊の治療を行なっています。

日帰り顕微鏡下精索静脈瘤手術・ナガオメソッドは、開発者である永尾医師による執刀も可能です。

精索静脈瘤は進行性の病気であり、放置すると次第に悪化するため、すみやかな治療が推奨されます。男性不妊でお悩みの方は、顕微授精のような高度生殖補助医療を試す前に、ぜひ一度当院へお気軽にご相談ください。

銀座リプロ外科では年間800例を超える精索静脈瘤手術を行っております。中でも永尾光一医師はナガオメソッドにより20年以上、精索静脈瘤手術をしており、その手術数は10,000例程度となります。日本ではまだあまり知られていない診療が多いですが、より多くの患者様に気軽に相談していただければと思っております。

c 2019 Association of Microsurgery, Ginza Reproductive Surgery.